2022年の10月または11月に実施した調査がメインで(これとは別に8月実施の調査もある)、どこか1週間を学校が選んだうえで、個々の教員が回答する。しかも、30分ごとに「どんな業務に従事したのか記録せよ」というかなり面倒くさい調査だ(例:15:00〜15:30は帰りの会などの学級経営、15:30〜16:00は会議など)。

「記憶」を頼りにするのではなく、「記録」を基にしている点で、信憑性が高い調査といえる。ただし10月、11月よりも、3月や4月のほうがはるかに忙しいという学校は多いので、今回の数字だけで見えてくるものは限界もある。ものすごく忙しい時期には、こんな面倒な調査に協力しようという気になれない人も多いだろう。

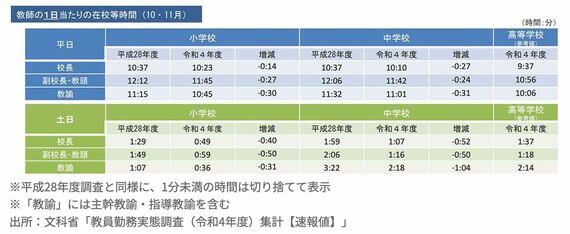

調査した結果はどうだったか。小中学校の教諭の平日1日当たりの在校等時間(休憩や自宅残業を除いた勤務時間)は、16年のときよりも、約30分短縮している。土日の勤務も減っている。といっても、1日11時間前後仕事しているわけだから、相当多忙である(例えば、朝8時前に学校に来て、夜7時ごろまで仕事している)。

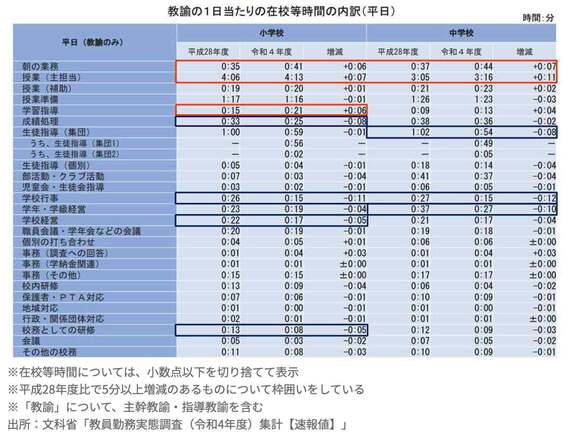

1日約30分削減したことを、たった30分と見るのか、改善したと見るのかは、評価が分かれるとは思うが、何が影響したのだろうか。下記のとおり、教諭の平日については、小中学校とも、学校行事や学校経営、学級経営に関する時間が少し減っている。

おそらく、新型コロナの影響もあって、学校行事そのものが減ったり、準備時間を短縮したりしていることが1つ。また、学級通信を減らしたり、学活(学級活動)を短縮したりするなど、各学校、先生で工夫した効果もあろう。また、スクール・サポート・スタッフなど補助的な業務を行う職員が配置された学校も多く、印刷や掲示物などを手伝ってもらっていることも影響しているかもしれない。

それに、前回の16年時点では多くの公立学校でタイムカードすらなかった。勤務時間を意識した仕事の進め方に多少なってきた、と解釈できると思う。

過労死ライン超が依然として多い、異常な職場

とはいえ、依然として過重労働が続いているのは確かだ。

1週間の在校等時間の分布を見ると、週60時間以上の人(月換算すると、時間外が80時間を超える)は、小学校教諭の約14%、中学校教諭の約37%であり、いずれも16年と比べて20ポイントほど減少している。極端に長時間労働をしている教員は減少傾向ということかと思う。とりわけ、中学校ではこの間、部活動のガイドラインができて、休養日を取るようになった影響なども大きい。

ただし、上記のデータには持ち帰り仕事が含まれていない。持ち帰りを含めた分布は公表されていないので、現時点では不明だが、平均値からみると、小・中とも週4で3時間程度は持ち帰り残業が発生している。個人差があることは推測できるが、この平均値を参考にするならば、週の実仕事時間として、週55時間~60時間未満の教諭も、過労死ライン超である可能性が濃厚と推定しておいたほうがよいだろう(健康経営の観点から)。

週55時間以上の人(≒月当たりに換算すると過労死ライン超の可能性)は小学校教諭の約34.2%、中学校教諭の約56.9%である。2016年より減少しているのは、一歩前進と言ったところだが、まだまだしんどい状況が続いている。

教員の過重労働は、本人の健康問題(過労死等)はもちろんのこと、児童生徒にも悪影響を及ぼす。これ以上ここでは述べないが、私は繰り返し訴えてきた(拙著『先生を、死なせない。教師の過労死を繰り返さないために、今、できること』『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』など)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら