教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子ども達の笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

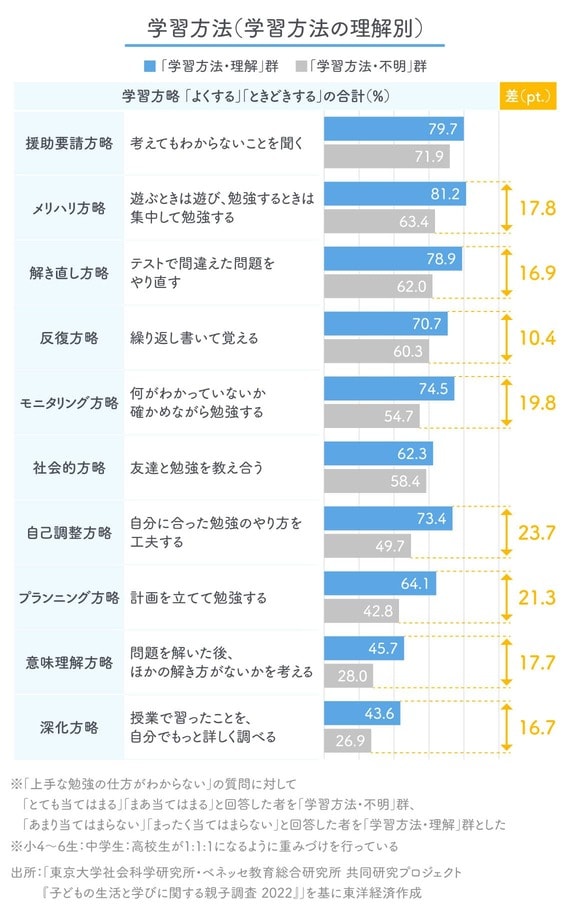

この調査では、メタ認知を使って自分の学習を客観的に捉え、自分で調整しながら学習するような方略が、学習方法の理解を促進するとありますが、そもそもメタ認知とは、自分の状態を客観的に捉えることができるということなので、それができるなら心配は要らないでしょう。

しかし、この調査結果を読んで、勉強ができる人というのは、「地頭」もあるかもしれないけれど、いろいろな勉強方法を試して自分に合った学習方法を見つけている人なのかもしれないと思いました。

実際、「上手な勉強の仕方がわからない」と答えた子どもは、そうでない子どもに比べて、採用している学習方略が少ないという結果が出ています。

麹町中学校で行った改革の1つ「フレームワーク」とは

でも、勉強方法って、最初は教えられないとわからない。ということは、子どもたちには早いうちに学習計画の立て方、勉強のやり方などを教えてあげるのがよさそうです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら