「定期考査と朝課外」を廃止、与論高校が2年間で約30もの「見直し」ができた訳 「主体的な学び」実現のため「観点別評価」へ移行

なぜ「定期考査」と「朝課外」を廃止したのか?

2022年度から、高等学校でもスタートした新学習指導要領。指導要録の参考様式に各教科・科目の観点別学習状況の記載欄が設けられるなど、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という3観点による評価が徹底されることになった。

鹿児島県立与論高等学校校長の甲斐修氏は、20年度の着任当時、この観点別評価を具現化することが「最重要課題」だと考えたという。

鹿児島県立与論高等学校 校長

1963年鹿児島県生まれ。鹿児島大学理学部数学科卒業。日本大学大学院総合社会情報研究科人間科学専攻修士課程修了。89年から鹿児島県公立高等学校教諭。県立高校4校に勤務した後、鹿児島県教育庁高校教育課、鹿児島県総合教育センターを経て、2020年から現職。22年『与論高校はなぜ定期考査と朝課外をやめたのか』(学事出版)で第19回学事出版教育文化賞優秀賞受賞

「多くの高校が定期考査を軸とした学習指導や学習評価にとらわれがちで、観点別評価にあまり取り組んできませんでしたが、『生徒の主体的な学び』という学習指導要領の理念を実現するにはここが最も重要になると思いました。そこで、21年度から前倒しで観点別評価を試行実施するため、まずは定期考査の廃止を決断したのです。そもそも定期考査は法に定められたものではなく、学校の慣例にすぎません。単元ごとの節目は教科ごとに異なるのに、時期をそろえてテストをすることにあまり意味はないと考えました」

さらに甲斐氏は、観点別評価に移行するには、教員の働き方改革も同時に行わなければ実現は難しいと考えた。そこで、教員の業務内容を改めて確認すると、毎朝授業前に40分間行われる「朝課外」の教材準備と指導に多くの時間を費やしていることが判明。朝課外は九州の多くの高校で伝統的に行われているが、「正規の教育課程である授業の準備と指導に最も力を注ぐことができるよう、廃止を決定した」と甲斐氏は説明する。

そして新たに取り組んだのが、単元シラバスの作成だ。

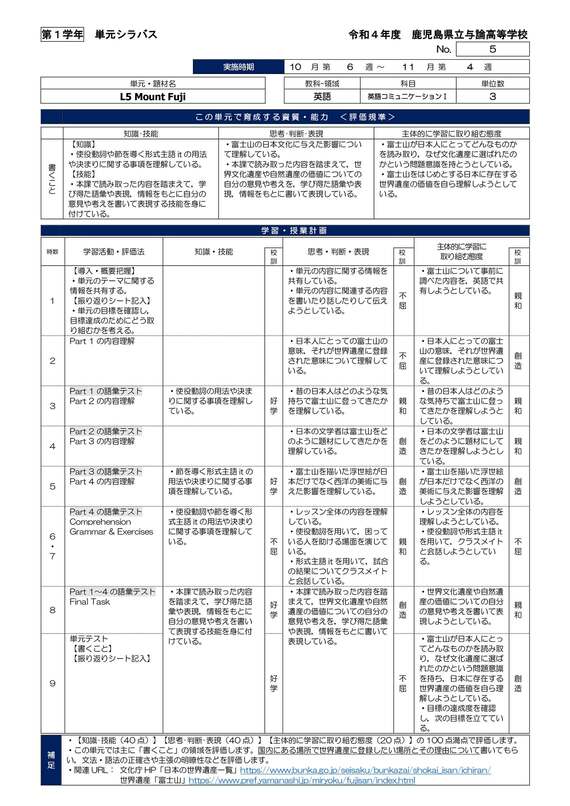

1年生の「英語コミュニケーションⅠ」の単元シラバス

観点別評価は、単元や題材のまとまりなどの「短いスパンでの学習評価」を行うので、生徒がその評価を学習改善につなげやすいというメリットがある。その中で主体的な学びを促すには、各単元や題材のまとまりごとに何を身に付けさせたいのかをあらかじめ生徒と共有しておくことが必要だと甲斐氏は考えた。

「何を学ぶのか、どのような観点で評価するのか、どのような提出課題があるのかなどを生徒と共有するための単元シラバスを、試行錯誤しながら急ピッチで作成しました」

生徒にすぐ評価をフィードバックできるよう、単元を扱う時間は最大でも15時間程度と設定し、単元が終わるごとに評価を生徒個票に印字して本人に配布するようにした。