「定期考査と朝課外」を廃止、与論高校が2年間で約30もの「見直し」ができた訳 「主体的な学び」実現のため「観点別評価」へ移行

ここまで一気に見直しを実現できたのは、甲斐氏の校長としてのマネジメント手腕が大きいだろう。保守的になりがちな教育現場で変革を起こすことができた理由は、愚直なまでの「WHY?」だったという。

「著名なコンサルタントのサイモン・シネックが言うように、『WHY?から始める』ことが大切です。なぜ変える必要があるのかを明確に伝えれば、HOWやWHATは教員自身が考えることができます。改革に当たっては関係者からの異論や反論は当然ありますが、それを大変だと感じていては筋の通った教育はできません。反対意見を封じ込めるのではなく、乗り越えなければならない意見と受け止め、納得してもらえるようにきちんと『WHY?』を説明し目指す方向を共有していけば、理解を得て進むことができます」

また、校長としてのリーダーシップには「トップダウン型」と「支援型」の2種類あり、状況に応じて使い分ける必要もあると語る。

「平常時であれば支援型でよいのですが、非常時にはトップダウン型が必要です。教育改革の真っただ中である今は、まさに非常時。支援型だけでは回りません。例えば私の場合、学校の重点目標などはまず私がたたき台を作成して示し、教員たちに意見をもらって共通理解を図りながら改革を進めていきました」

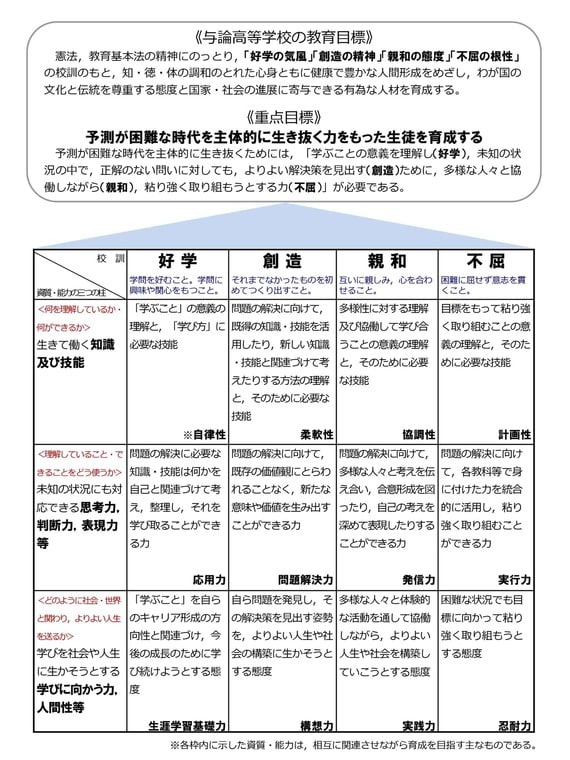

学習指導要領に定められた資質・能力の3つの柱と校訓の関係性を示した与論高校の重点目標

23年度は、「与論高校モデル」に移行して3年目であり、最初の卒業生を出す年となる。進路実績など成果に対する注目も大きいが、甲斐氏は次のように考えている。

「毎年生徒の母集団は異なり、経年での合格実績の比較は意味がないと思っています。生徒の可能性をどう伸ばしたか、そのためにどうアプローチをしたのかが重要であり、23年度はそれを示せるようにしたいと思っています。現状、探究活動が深まるとともに多くの外部の人と接点を持つことで、生徒たちの視野が広がっているという感触があります。それが広い意味でのキャリア教育にもつながっていくのではないかと思っています」

甲斐氏の校長としての在任期間は残り1年だ。「自らの力で発展する組織」をつくることが真のマネジメントだと考えている甲斐氏は、自身の異動後に与論高校モデルが形骸化しないためにも、「対話と議論を重ねて工夫し続けていくという空気や仕組みを引き継ぐことが課題」だと語る。

与論高校モデルは県内外のほかの学校も注目している。すでに問い合わせや相談も寄せられており、23年度から定期考査を廃止して単元ごとの評価に移行することを決めた高校も複数あるという。

「人口5000人ほどの離島の小規模校だから改革ができたのではという見方をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、組織の大小に関係なく、改革の際に出てくる反対意見の割合は同じ。大きい組織なら、それだけ賛同して動いてくれる人の数も多いはずです。本校での取り組みはどんな高校でもできます。校長は日々学び、目指す方向を明確にして周囲に伝えていくことが大切だと思います」

(文:中原絵里子、写真と資料:鹿児島県立与論高等学校提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら