初任者教員が直面する、学校という職場ならではの「2つのハードル」 初めての4月をどう迎え、5月をどう乗り切るか

初任者教員を待ち受ける「2つのハードル」と対処法

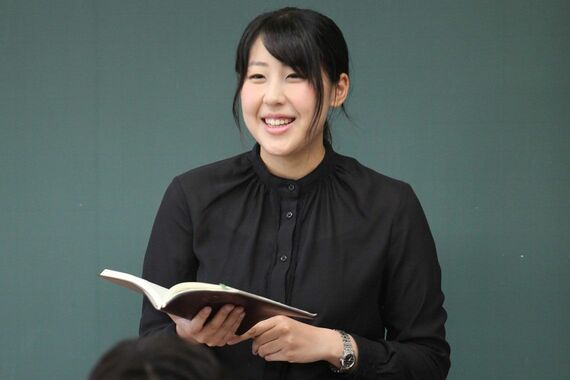

前川智美氏は東京都の公立中学校で国語を教える現役教員だ。2022年にはこれから教員になる若者に向けた著書も出版した。初任の年に東京都の教員採用事業でのPR担当にも抜擢された前川氏。選ばれた理由は自身でもわからないと笑うが、多くの教員志望者や初任者教員を見てきた同氏は、彼らにとってのハードルは2つあると説明する。

「1つは新社会人としてのハードルです。私もそうだったのですが、職員室での電話対応や、先輩教員たちとの接し方など、どうしたらいいのか戸惑いました。学生時代のアルバイトやサークル活動の経験にもよると思いますが、単純に社会人として未熟だということがまず挙げられます」

だがこれは教員に限らず、どんな業種・職種に就いても同様だろう。前川氏も「これらは言ってしまえばささいなこと。最初は失敗するのも仕方ないし、周囲の雰囲気を見ながらとにかくやってみるのみです」と言う。

東京都公立中学校主任教諭。1988年、佐賀県生まれ。長崎大学教育学部卒業。初任時から東京都の教員採用をPRする代表若手教員に選ばれ、全国の採用説明会などで「東京都の教員の魅力」を伝えてきた。東京教師道場の部員として学んだ後、東京教師道場リーダーに。2年間部内の若手教員の育成に当たった。みんなのコード主催、プログラミング指導教員養成塾修了。著書に『先輩教師に学ぶリアルな働き方 中学教師1年目の教科書 ――こんな私でもいい先生になれますか?』(明治図書出版)がある

(写真提供:前川氏)

「2つ目のハードルは教員として授業をどうするか、子どもや保護者とどう関わっていくかなどということ。これこそが教員の本業であり、正面から向き合うべき本丸のハードルです」

この「二段構えのハードル」こそが、学校という職場の新人が経験することの特徴だろう。職員室ではほかの職種の新入社員同様、社会人1年生として先輩に学ぶ必要がある。だが一歩教室に入れば、一人の教員として振る舞うことが求められるのだ。

例えば、子どもたちからどう信頼を得るか。前川氏は「若さを強みに変えてほしい」と続ける。

「子どもたちは一緒に楽しんでくれる人が大好きです。若いということは、それだけ子どもの目線に近づけるということ。そうした意味で、初任であることはとても大きな強みです。子どもから信頼されることが、保護者からの信頼にもつながります」