算数嫌い克服、平均点も上げた脱一斉授業の全貌 誰一人取り残さない「学びの個別化・協同化」

算数の苦手な子どもたちの平均点が約2倍に

「勉強が好きになれる」「自分の学びを知ることができる」「わからなかったらすぐに聞くのではなく、一生懸命自分で考えるようになった」「置いていかれることがない。安心できる」「協力・友情の質が上がる」――。

これは、昨年度、熊本県熊本市立弓削小学校の当時5年2組だった児童たちの声だ。「算数の授業で実践した『学び方』に対する感想です」と、担任を務めた松永賢斗氏は説明する。

熊本市立弓削小学校教員。熊本大学教育学部特別支援教育教員養成課程卒業。大学在学中、苫野一徳氏の講義に感銘を受け、自主的に初代苫野ゼミに参加。2年間の臨時採用教員を経て2020年より現職

松永氏は大学時代、哲学者・教育学者である苫野一徳氏(関連記事)の下で、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」の原理と実践について学んだ。

「個別化」とは、人によって興味や関心、学習ペースが異なることを前提に、進度や教材などを個別に設定すること。そして、その個別の学びが孤立しないよう、教え合い学び合う“緩やかな協同性”のある環境をつくることが「協同化」だ。「プロジェクト化」は、いわゆる探究をカリキュラムの中核に据えることを指す。これらの融合を図り、子どもたちの自由に生きる力を育もうというのが、苫野氏が提唱する学びの特徴だ。

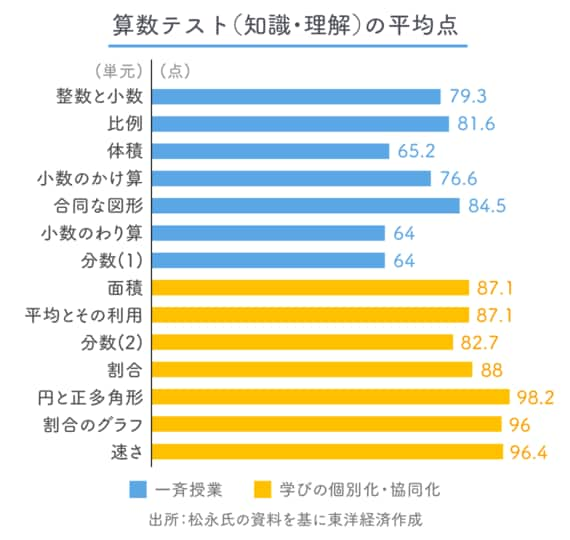

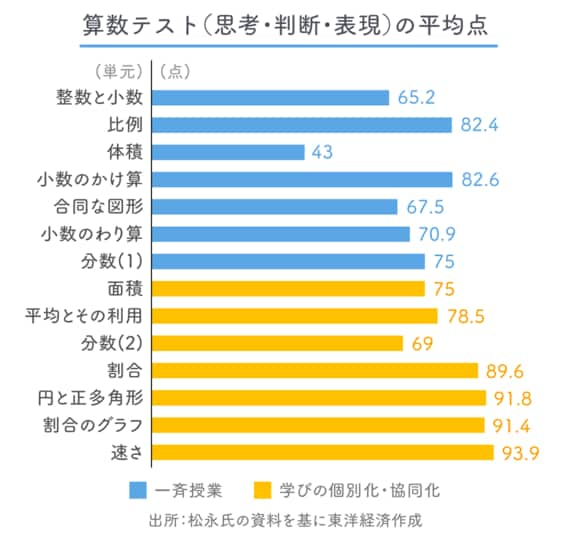

昨年度の10月以降、松永氏は算数の時間では、この「学びの個別化・協同化の融合」(以下、個別化・協同化)を導入した。その結果、冒頭の児童たちのポジティブなコメントが得られたわけだが、それだけではない。テストの平均点も上昇したという。

28人の学級全体では、知識・理解を確認する算数テストにおける平均点は、一斉授業時で64〜84.5点だったところ、個別化・協同化にシフトしてから82.7〜98.2点にアップ。思考・判断・表現の理解を確認するテストにおける平均点も、一斉授業時で43~82.6点、個別化・協同化時で69~93.9点と、上昇が見られた。

5年生の最初の単元「整数と少数」のテストで点数が低かった順に抽出した7人においては、一斉授業時の全単元平均点は46.1点だったが、個別化・協同化時の全単元平均点は93.5点へと上昇。約2倍もの伸びが確認されたことについて、松永氏はこう分析する。