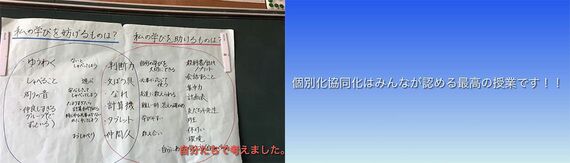

算数嫌い克服、平均点も上げた脱一斉授業の全貌 誰一人取り残さない「学びの個別化・協同化」

授業を見学した校長からも「みんな学びに没頭しているし、分け隔てない雰囲気でサポートし合っている」というフィードバックがあったという。特別支援学級の児童が、松永氏の学級で一緒に算数を学ぶ機会も生まれた。

「個別化・協同化は、教員自身も本当に楽しい」

新たな実践を試みた松永氏だが、実は昨年度が初任だった。思い切り実践できたのも「周囲の先生方のおかげです。挑戦しやすい風土があったからできたこと。初任者研修担当の先生の温かい助言やサポートにもとても感謝しています」と、話す。

また、ベースとして国内外の学校視察の経験があったことも大きいという。大学時代、苫野氏のコーディネートにより、オランダではイエナプラン校を含む複数校をはじめ、国内では、きのくに子どもの村学園や桑原昌之氏(前大日向小学校校長)の公立校での実践などを見学する機会に恵まれた。

「共通して、尋ねれば誰でも教えてくれるという安心感の中、1人ひとりが学びに熱心に向き合っていた。この空気感を『見ちゃった、知っちゃった』のでもう戻れないという感覚になりました。それほどの温かい空気感を味わえたことが実践の支えになっています」

一方で、つねに「原理」を学ぶことを大事にし、教える視点ではなく「学び手の視点」で日々自身を省察することも心がけている。「言わずもがな力不足なので、『原理』と『学び手の視点』をとくに大事にしていますが、個別化・協同化を実践するうえでこの2点は重要な要素だと考えています」と、松永氏は語る。

今年度も松永氏は5年生の担任を務めているが、社会科の時間でも個別化・協同化に挑戦し始めた。今後は「学びのプロジェクト化」も深めていきたいという。また、大学時代からの教員ネットワークにとどまらず、新たに仲間をつくって実践をアップデートしていくことが課題だと話す。

教員の疲弊が話題になっていることについて触れると、松永氏はこう話した。「大変との声もありますが、個別化・協同化をやると教員自身も本当に楽しいし、1人ひとりをじっくり見ることができるので余裕も生まれるんですよ」。終始、生き生きと語る姿が印象的だった。自立した学び手の育成を目指す実践は、子どもだけではなく教員のモチベーションも高めていくのかもしれない。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて松永氏提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら