算数嫌い克服、平均点も上げた脱一斉授業の全貌 誰一人取り残さない「学びの個別化・協同化」

「7人については1度のテスト結果による抽出なのでデータとして適切ではないかもしれませんが、彼らは一斉授業時についていけないことが多く、算数への苦手意識がとても強かった。ところが、最終的には7人全員が算数を好きになりました。平均点の上昇は、苦手だと感じていたものを得意になるまでに親しめたからこその結果だと捉えています。いつでも質問できる環境になったほか、自分のペースで学べることがやる気につながったのではと思います」

「個別化・協同化」はどう進めるのか?

では、どのように個別化・協同化を進めるのか。基本的には、児童が主体となる。

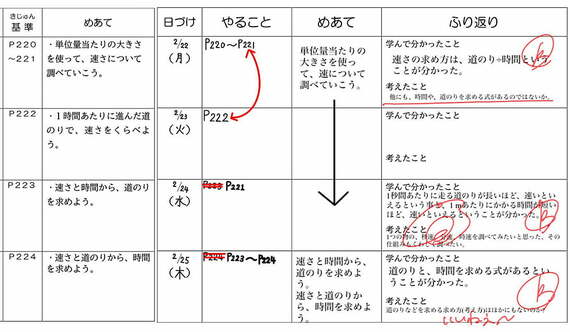

流れはいわゆる「自由進度学習」だ。まずは単元の最初に、児童が計画表を作成する。基準は示すが、児童が「いつ何をやるのか」を自分で考え、計画表の「やること」欄に記入。そして毎時「めあて」を記入し、計画内容を実行していく。

計画表。昨年度3学期からは、GIGAスクール構想で配布された1人1台の端末で作成

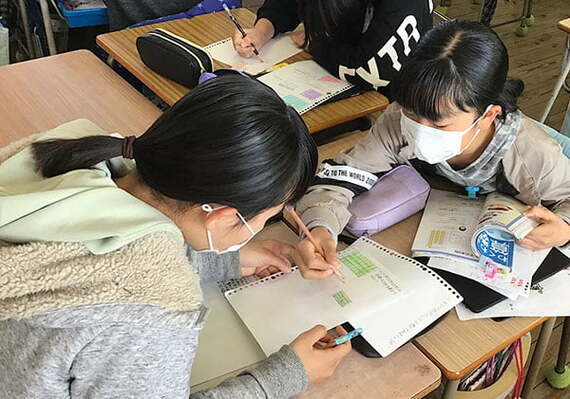

選択することを大切にしているので、教材は松永氏が豊富に用意しておく。実際、問題集に取り組む子、プリントの計算問題を解く子、端末を使う子など、教材や学習ペースは人それぞれ。でも、わからないことは協力して教え合う。

毎時最後には、学んだことや考えたことを「ふり返り」として計画表に記入。そして次時に進捗を踏まえて計画を赤字で修正する。これを繰り返すと、自分の学び方がつかめてくるようで、計画表の修正は減ってほぼ計画どおりに進むようになるという。

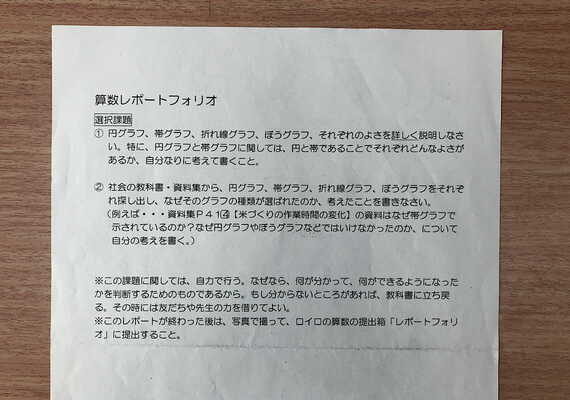

児童は単元の内容を「理解できた」と思えたら、共通課題「レポートフォリオ」に取り組む。これは理解度の確認を目的としており、例えば「社会の教科書や資料集からグラフを探し出し、なぜそのグラフの種類が選ばれたかを書きなさい」など、学んだことをアウトプットする内容にしている。

レポートとポートフォリオを兼ねているので「レポートフォリオ」と呼んでいる

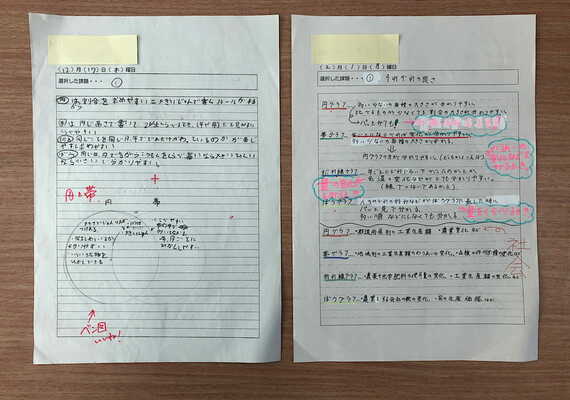

「レポートフォリオ」の実際の記述

そして児童は受けたいときにテストを受け、振り返りを行い自身の学びにA・B・Cの自己評価を付けて1つの単元が終了。最後は個別に面談し、反省点や次回取り組みたいことを確認して次の単元へと進む。

「落ちこぼれや吹きこぼれ」が出ない

このサイクルを繰り返すうちに、一斉授業時の3分の1の早さで単元を終える児童も出てきた。進度の速い児童は時間に余裕ができるので、発展的な問題を解いたり、自分で問題を作り出したりと、より学びがフレキシブルかつ深いものになったという。中には、教科書を自作した児童もいる。