算数嫌い克服、平均点も上げた脱一斉授業の全貌 誰一人取り残さない「学びの個別化・協同化」

しかし、一定期間内に単元を終えられない児童も出てくるのではないか。

「最初は進度の差が大きく開きます。1つの単元では成長は顕著には表れず、点数が悪くなることも。でも、子どもを『信じて任せて待って、支える』ことが重要です。『自分のペースを大事に』と伝え、面談で学び方の課題を子ども自身が気づくよう丁寧にサポートすると、進度が遅い子も徐々に理解が速くなります。その結果、一斉授業時よりも単元は早く終わるようになりました。3~4単元目の頃には完全に子どもの手に学びがあると感じましたね。いわゆる落ちこぼれや吹きこぼれが出ないのです」

単元によっては、導入などで一斉授業を行う場合もある。「1つの問題を全員で考える過程で多様な見方や考え方に気づきやすく、共に思考を練り上げていくことができる点が、算数における一斉授業のよさです」と、松永氏。しかし、「より自立した学び手になってほしい」という願いがあり、個別化・協同化を基本とするスタイルを導入した。

「実際にやってみて、自分に合った学び方を探すのに最適であることや、思考を深められるものであることを確信しました。年度最後の振り返りでも、『考える力がたくさんついた』『前は暗記していたけど、今はちゃんと理解することの必要性を感じている』といった児童の感想が多かったです」

児童たちが自ら「実践の紹介動画」を制作

しかし、「個別化・協同化には互いに声をかけ合えるチームビルディングが大切。コロナ禍では関係構築に時間がかかり、当初は踏み切れませんでした」と、松永氏は振り返る。

一斉休校明けから、児童たちに教室づくりを任せるなどいろいろなアクティビティーを取り入れてコミュニケーションを醸成しつつ、「単元末の問題は自分のペースでやっていいよ」と促すなど、学びを選択できる機会も随時つくってはいた。そんな中、あるとき算数への苦手意識が強い児童が、諦め交じりにこう言った。「周りが同じペースで進んでいるから、置いてきぼりになる」と。この一言も後押しとなり、学級内の雰囲気に自信が持てた10月から実践をスタートした。

ただし、松永氏は日頃から、授業も学級活動もすべて児童たちと相談しながら決めることを大事にしており、個別化・協同化の実施も児童たちと相談して決めた。「子どもたちは、戸惑いがありつつも『自分で学びを選べる』ことに対して大喜び。だから挑戦してみることになりました」(松永氏)。

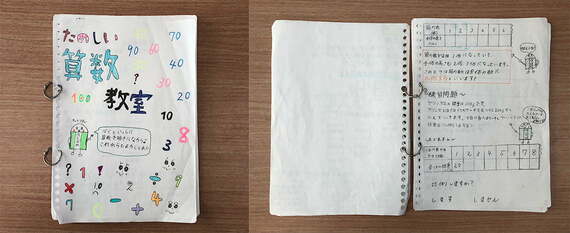

結果的に、1年間の振り返りでは「算数の学びが大きかった」と述べる児童が多かった。複数の保護者からも「算数が楽しいと言っている」「自ら学ぶようになった」と成長を喜ぶ声が届いた。中には、有志で個別化・協同化の紹介動画を作った児童も。筆者も視聴させてもらったが、メリットとデメリットの分析やインタビュー、進め方の解説が上手にまとめられており、制作には松永氏が関与していないと聞いて驚いた。