山本自身も濃いキャラクターを任され、周りに事件や事故を呼び寄せて「不幸を呼ぶ女」を自称するという役柄です。また儀藤の独特の捜査スタイルに振り回されるのは、前作でこのポジションにいた前田敦子と同様ですが、今回は過去に隠された事実を持つ人物設定です。毎話その謎が少しずつ明かされていくことで、前作とは違った新たな仕掛けを作り出しています。一話完結ものに流行りの伏線ストーリーをさらりと加えている点もこの作品の抜け目のなさを物語っています。

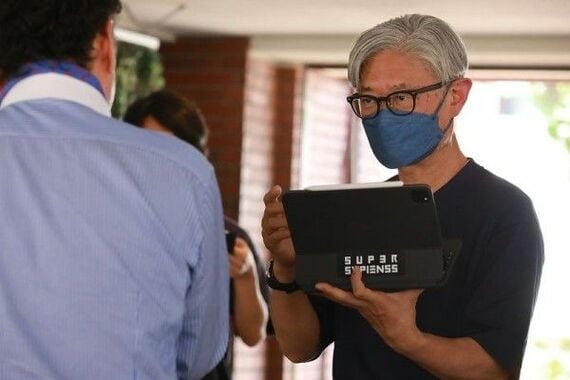

テストなしで本番に入る撮影現場

かつては地上波ドラマと差別化することが動画配信サービスのオリジナルドラマの役割にあったように思いますが、利用者が増え、一般化されつつある今はいかにして作品のファンを集めるかということにシフトしています。また視聴者側はファンになる見極め方も以前よりもシビアです。

起用する役者や制作陣、制作費のかけ方に至るまで複合的に判断されます。そんななかで、Huluドラマ「死神さん」は演技と演出で勝負する作品と言えそうです。そこにあざとさはありません。

堤監督の腕によるものも大きいのかもしれません。インタビューに応じた山本に撮影現場について聞くと、「集中力が高まる良い緊張感がある」とのこと。

「段取り(通し稽古的リハーサル)は1、2回ほどで終わります。現場によっては10回ぐらい段取りが設けられることもあるのですが、役者にとって、お芝居の新鮮さを保つには数は少ないほうがいいときもあります。そこに時間をかけないのは、堤監督がせっかちだからかも?」

ユーモアを交えて話す山本が「しかも、テストなし」と続けます。

「演技に気持ちを入れたいから、できれば集中力は本番に取っておきたい。テストがないから、それが成立する現場なんですよね。ただ、堤監督は段取りが終わると、離れたところに移動してしまいます。『こういう動きで、この台詞はこういったテンションで』と段取りのときに言われたことを頭にしっかり入れておかないといけないのです。通しで撮影するときは次のシーンの分まで覚えておく必要があって。つねに緊張感があります。試練を与えてもらっている現場です」

演技と演出で勝負できるのも、こうした体制があるからこそ。田中や山本をはじめ、ゲストまでクセのあるキャラクターを難なくこなす実力派揃いの役者と堤監督の掛け合わせで、独自の世界観を作り出すことに成功しています。

欲を言えば、絵作りにこだわった映像技術の高度化にも挑戦してほしいところ。1話数十億円に上る制作費をかけた配信オリジナルの海外ドラマが続出するなかで、制作資金の調達が日本のドラマ全般の課題にあります。Huluのオリジナルドラマも例外ではありませんが、程よいあざとさがある「死神さん」は勝負どころがわかっている作品です。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら