書類の山は増えるばかり

どうして、教頭はこれほど過酷なのか。いくつもの背景・要因が絡み合っていて問題解決を難しくさせているが、ここでは主なものとして、4点に整理して解説したい。

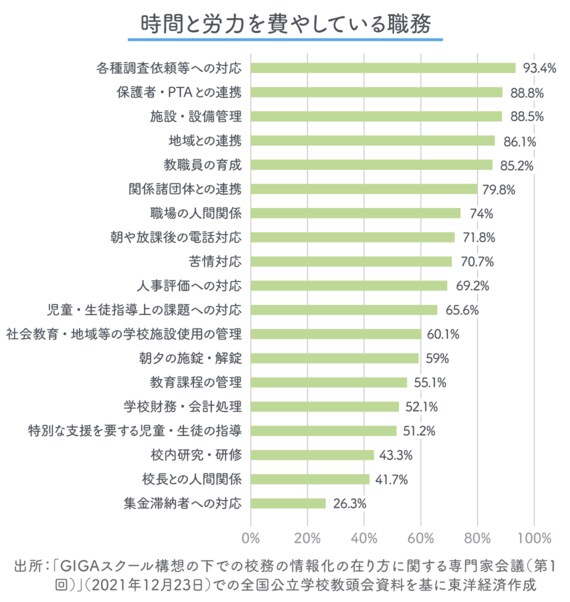

第1に、教頭の仕事の範囲は広く、多岐にわたっている。次のグラフは、先ほどの全国公立学校教頭会の調査で、教頭が時間と労力を費やしている主な職務を回答したものだ。多種多様なことが教頭の仕事だとわかる。

この調査でもトップに挙がっているが、各種調査でとくに負担が重い業務としてよく挙がるのが、教育委員会などから求められる事務手続きや調査への対応だ。

きちんと検証できているわけではないが、おそらく、数十年前の学校と比べても書類は増えている。というのも、事故や不祥事が起こると学校の責任が強く追及されかねないため、日頃から計画や記録の書類を作っておく必要性が高まったのだ。そのうえ評価に関する事務も増えている(人事評価、学校評価など)。

こうした「教育改革」には必要性の高い側面もある一方で、書類作りに現場、とりわけ教頭職が忙殺され、本来の改革、改善につながっていないケースも見られる。

さらに、議会対応や財政当局への説明(予算要求)などで、教育委員会が学校にデータを求めるシーンも増えている。どの教育委員会も、調査などが現場の負担になっていることはよく知っているはずだが、各校に照会をかけないとわからないことが多いのは、多くの教育委員会の実情だろう。

さらに、「チーム学校」「働き方改革」などが数年前から学校でも言われているが、スクール・カウンセラー、スクール・サポート・スタッフ、学習支援員、部活動指導員など多様な人材が教育に関わるようになってきた。教育・学習上よい点はたくさんあるし、教員の負担軽減になっている部分もあるものの、さまざまな勤務形態の人材をマネジメントする教頭にとっては大きな負担増となっている。

しかも、ここに挙がっている仕事以外にもたくさんある。学校によっても異なるが、例えば教頭が部活動の顧問となっている学校もある(本人が好きでというケースもあるが、少ない教員数ではカバーしきれないためという事情のところもある)。また、そのほか雑多なこと、誰の仕事か不明確なものがすべて教頭の仕事になる。ある教頭からは「シュレッダーの紙の片付けや鳥の死骸の処理まで教頭の仕事なんでしょうか」と聞かれたことがある。

緊急対応も多く、コロナ禍でさらに負担増

第2に、緊急性の高い対応が多いことが、教頭の仕事をより大変にしている。

保護者との関係がこじれかけているときは、もちろん担任や学年主任も対応するが、教頭(あるいは校長)が関わることも多い。さまざまな特性や障害を持つ児童生徒が増えており、教室にいづらい、いられない子をケアする教頭も多い。教育委員会や地域の人が来校すれば、接遇するのも教頭だ。

教頭は通常業務だけでも十分忙しいのに、その時々の急な対応で中断されることも多い。ある教頭は「調査ものが負担といっても、10分、15分で終わるものが多いです。ですが、たびたび中断されて、夜にならないと集中して事務処理ができないんです」と話してくれた。

第3に、以上の2点(業務の多さと緊急性)を、新型コロナを含む昨今の学校教育事情が、さらに悪化させている。

児童生徒や教職員に陽性者が出れば、濃厚接触者の特定作業などを、教頭が教育委員会や保健所と連携しながら対応しているところは多い。「24時間携帯が手放せず、気が休まらない」とある教頭は話している。加えて、教員不足の深刻化も教頭らをさらに苦しめている。学級担任や授業の穴を埋めるのに教頭が対応しているケースも少なくない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら