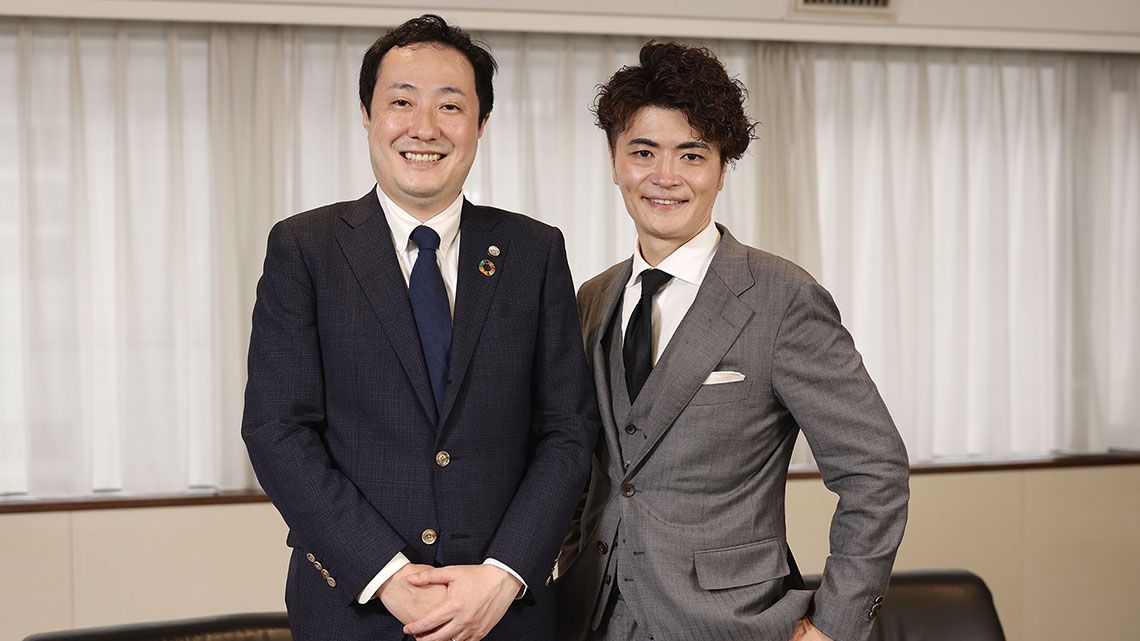

(写真右)宮島 渉(みやじま・わたる)/法律事務所フロンティア・ロー 代表弁護士。コンサルティングファームを経て、司法書士として働きながら大宮法科大学院に学び弁護士に。主業務は中小企業とその経営者の問題の発見・解決。正義の総量を増やすことを目指す。(写真左)多田 猛(ただ・たけし)/イーリス総合法律事務所 代表弁護士。京都大学法学部卒業。社会人経験を経て一橋大学法科大学院未修者コース修了。スタートアップ支援や教育に関する法務支援を行う中、自らも起業。司法制度改革はライフワーク。

──売り手市場とは驚きました。

宮島 弁護士は使わないとよさがわからないので、供給が需要をつくる面があります。例えば、企業内(組織内)弁護士は20年前に74人だったのが今は3000人弱。採用したらよかったのでもう1人、というふうに増えたと思います。

多田 個人案件も同じです。以前からある離婚のような家事事件、賃金不払いのような労働事件の弁護士利用率が上がっています。互いに弁護士をつけたほうが冷静に話し合えると認識され、個人のリーガルマーケットも広がっている。

宮島 弁護士が身近になり、泣き寝入りしていた人が権利行使するようになった。それに対応する企業もコンプライアンスを意識する。「法の支配」が行き渡るという意味で制度改革の趣旨に合致しています。それでもまだまだ不十分。例えば、紋別市初の弁護士事務所には2年で600件もの相談が寄せられた。法律問題が全然ない地域なんてないのですが、無医村ならぬ無弁護士自治体は結構あります。医師34万人に比べ弁護士は4.3万人しかいません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら