PTA「やりたくない」は前例の見直しで変わるか、ボランティア制への道のり 義務や強制をやめ、「前向き参加」に必要なのは

「PTA活動は、やりたい人、やれる人がいて成り立つもの。それがそろわないということは、『ニーズがなかった』と判断しようと。無理に人を集め、誰かが自分の人生を犠牲にしてまで活動することのないよう配慮しました」

22年度はさらに組織、活動をシンプルに

20年度から新体制がスタートしたものの、20年度、21年度はコロナ禍のためPTA活動ができず、結果としてチーム制・エントリー制は実際の動きがないまま終了した。「チーム制にしてよかったかどうかの検証ができず残念でしたが、この改革を機に、22年度はさらに組織をシンプルにしました」と言う石橋氏。

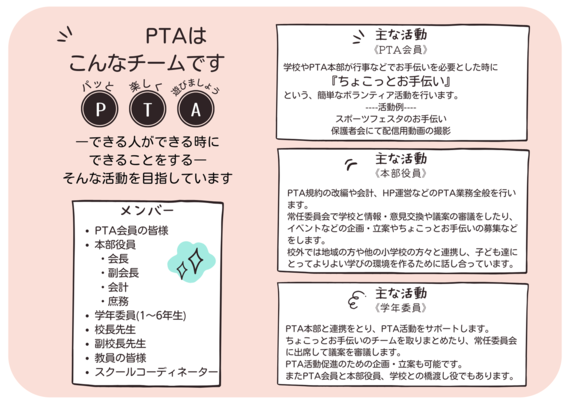

PTA本部以外に、委員はPTA運営のサポートを行う学年委員を各学年1人ずつ配置したのみ。そのほかは「ちょこっとお手伝い」と称し、校内・校外行事などのお手伝いが必要なとき、会員に対して都度お手伝いを募集するスタイルにしたという。ちなみに、22年度のPTA加入率は、約95%だ。

「加入・未加入で児童への対応に差を設けることがないため、余計な労力をかけてまで未加入者や退会者の記録やカウントを行っていません。未加入世帯が若干数ありますが、そもそもPTAは任意団体なのだから、ある意味本来の姿なのではないかと思っています」

6月に運動会が行われたが、「学年ごとに保護者の入れ替えを行う必要があったため、PTAから学校に申し出、保護者の入れ替えのときのサポートのお手伝いを行いました。お手伝いは1週間前に募集したのですが、16名の保護者が集まりスムーズに運営できました。日常生活がコロナ前に少しずつ戻りつつある中、このようなシンプルな体制でやっていけるのか正直不安もありますが、やりたい人、できる人が前向きに楽しみながら活動できる風土を引き続きつくっていきたいと思います」。

旧態依然とした組織を変えていくには、時間もエネルギーも必要だ。議論を進めていくうちにハレーションを起こすこともあるだろう。しかし、キーパーソンを中心に、自分たちが目指すPTAの形を共有し、“動きながら考える”ことができる本部体制があれば、改革に向けて走り出すことは可能だ。「PTAは何のためにあるのか」「何を目指すのか」、まずはこの対話から始めたい。

(注記のない写真:A_Team / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら