PTA「やりたくない」は前例の見直しで変わるか、ボランティア制への道のり 義務や強制をやめ、「前向き参加」に必要なのは

21年度は、今後のPTAの体制について議論を深めることを目的に、Googleフォームで全保護者に向け、PTA活動経験やPTAに対する意識などについてアンケートを行った。

「約500世帯中300を超える回答が集まりました。『1児童1分担制』については、『積極的に参加したい』と回答した保護者は1割にも届きませんでした。『やってみたら、思っていたよりも負担感は少なかった』という声も少なからずありましたが、多くの保護者が何らかの強制感を感じていることが明らかになりました」

保護者が気持ちよく前向きに参加できるPTAにしていくためにはどうすればよいか。PTA任意加入の明文化や加入届の整備も同時進行しながら、保護者に声をかけて座談会も開催し、議論を重ねた結果、これまでの1児童1分担制は廃止。「各委員会は、必要な人数をクラスや学年にとらわれず学校全体の保護者から募り、別途人手が必要な場合は、都度ボランティアを募集する任意参加型のスタイルで運営する」という議案が、22年3月のPTA総会で決議された。

PTA活動にも多様性が求められている

もう1つ、相島氏が行ったのが、「PTA活動の多様性プロジェクト」だ。

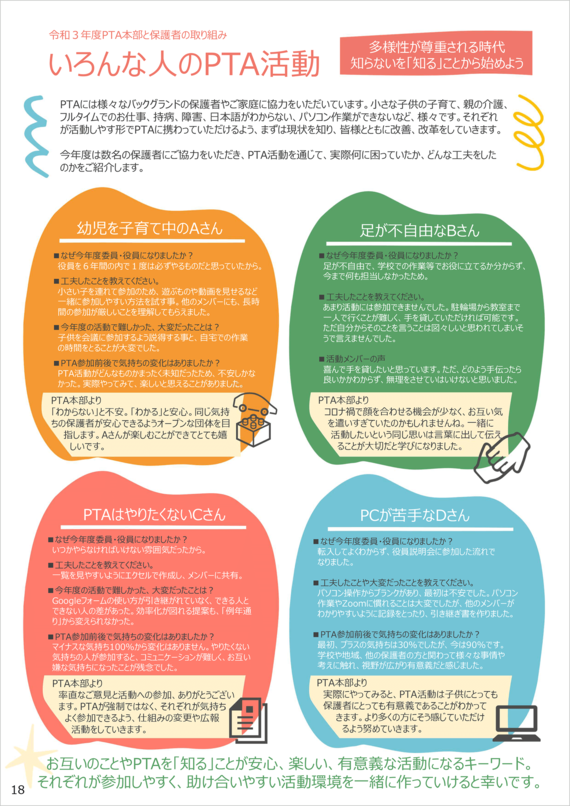

「PTA活動を通して、外国籍で日本語があまり理解できない保護者の方が、学校のことを知りたいと思ってもその方法がなく困っていること、足に障害があり、学校に1人で足を運べない保護者の方が、『1児童1分担制だから』ということである委員を請け負ったものの、委員内でお互いに気を使いすぎて有意義な活動につながらなかった事例に出合いました。これからの時代、PTA活動にも多様性が求められています。さまざまな背景を持つ保護者に、活動で難しかったことや大変だったことなどについて話を聞き共有する必要性を感じ、会員から有志を募ってプロジェクトを立ち上げました」

22年3月に発行したPTA広報誌に「いろんな人のPTA活動」をテーマとしたページを設け、多様な保護者の実情を伝え、「多様性が尊重される時代。知らないを『知る』ことから始めよう」と呼びかけた。保護者から「やりたくない人の声が掲載されていてよい」「事情がある人の気持ちを知ることができた」などの反響があったという。

「一緒に取り組んだ役員とともに、ネガティブな意見をどうポジティブに、よりよいPTAに生かせるかを考え、時間をかけて丁寧に“人”と向き合いました。人間力が上がる取り組みだったと思います」

22年4月から、新体制での活動がスタートした。本部役員12名の下、委員6名、お手伝い66名が集まり活動に取り組んでいる。

「新体制になるまでに2年かかりましたが、保護者が気持ちよく前向きに参加できるPTAに一歩近づけたのではないかと思います。大切なのは、本部が一方的に進めるのではなく、アンケートで保護者の意見を集めたり、座談会やプロジェクトを呼びかけたりなど、保護者と一緒に進めていく意識をつねに持つこと。また、一保護者として『おかしいな』『どうしてだろう』と思ったら、まずは声を上げることが、最初の一歩なのではないでしょうか」

PTAで、「ぱ(P)っと楽(T)しく遊(A)びましょう」

「会長に就任した当初から『PTAは任意加入のボランティア団体です。できる人が、できる時に、できることをする、それぞれのご家庭の事情はさまざまなので、義務や強制はやめましょう。PTAで、『ぱ(P)っと楽(T)しく遊(A)びましょう』と発信してきました」と言うのは、新宿区の公立小学校(児童数:約500)で18年度からPTA会長を務め、今年で5期目を迎える石橋健次氏だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら