保護者と教員1200人調査でわかった「PTAは必要?」の超本音 肯定派が半数超えでも、改革は急務なワケ

約2割は“PTAは任意参加である”ことを知らない事実

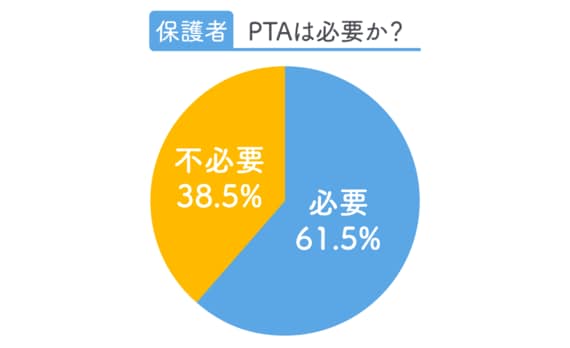

まずは保護者の認識から見ていこう。PTAの必要性についての設問では「必要に思う」が61.5%と、「不必要に思う」の38.5%を大きく上回っている。

PTAにはネガティブな意見が多いものの、存在の是非については多くの保護者が必要性を感じているようだ。PTAがあることでの利点について、以下のようなコメントが目立つ。

・知らない情報を教えてもらえる

・他学年も含めて親同士の交流が持てる

・家庭ではわからない学校での子どもの様子がわかる

とくに多かったのが「親同士で交流が持てる」という意見だ。核家族化が進み、ご近所付き合いなどが薄れる現在では、保護者同士が交流を持つ機会も少ない。そうした意味では、子育て世代の情報交換や助け合いのネットワークづくりのきっかけとして捉えられているようだ。

一方で、「不必要に思う」理由を見ると次のようなコメントが多い。

・無駄な会議や集まりが多い

・仕事との両立がしにくい。時間が取れない(平日昼間に集まるのが難しい)

・必要のない役職も多い。役職を維持するために仕事をつくっている

また、PTAの活動自体は「必要」とした回答者でも、PTAのデメリットを聞いた設問では、以下の意見が寄せられた。

・仕事を休んでまで参加するのが大変

・選出が毎回大変

・任意であるはずなのに強制的

・前例重視で改革ができない

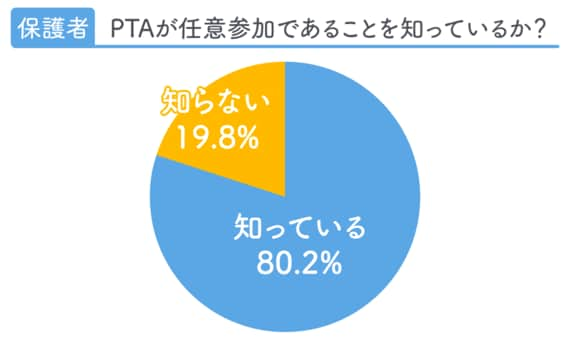

以上から見えてくるのは、PTAでは今の時代に即した運用が行われていない点と、任意と言いつつも参加が半ば強制されている点だ。PTAが任意参加という事実を知っているかどうかを聞いた設問では19.8%と、約2割の保護者が「任意であることを知らなかった」と回答している。

実際、子どもが在学中に1回はPTAの委員・役員を引き受けなければならないという暗黙のルールが存在している地域は多く、未経験者だけでくじを引いて委員・役員を決定をするといった対応も少なくない。このように強制性が否めない活動では、積極的な対応が望めず有意義な活動にもつながりにくい。近年、参加者を完全に自由意思のボランティアに切り替える組織が登場した背景には、こうした「隠れ強制」の弊害が根底にあるのだろう。

保護者と教員の意見をもっと具体的に知りたい方はこちら(無料資料ダウンロード)

必要ではない役職のトップは「卒業対策委員」

PTAの運用が時代に即していないことは、回答からもはっきりと確認できる。

共働きが増えているにもかかわらず、平日に会議が開催されやすいこと。近頃は平日夜や休日に会議を開催するPTAも増えてきているが、そもそも会議の回数や作業の進め方は前例を踏襲することが多く、効率化が考えられていない。これは、委員・役員が1年単位で選出されるため、その場限りの対応に終始しやすいことも一因だろう。また、IT化が遅れていた教育現場だけに、いつの時代かと思うような非効率な前例が残されていたりする。