(資料:田中氏提供)

また、これからの時代を生きる子どもたちは、SDGsに挙げられるような現代社会が抱える課題を解決するための数多くのプロジェクトに、仲間と手を携えながら取り組むことになります。PBLは、そんな時代に求められる力、例えば仲間と協働する力やコミュニケーション能力、物事を多面的に見ながら批評するクリティカルな思考力、自分たちの活動を管理する能力、創造性や革新性など、さまざまな課題を解決するための力を養います。

こうした社会の変化も受け、僕は2021年度からPBLの実践をスタートすることにしたのです。国内でも探究学習や個別最適な学びなど、一律一斉の画一的な学びから離れ、より児童・生徒中心の学習にしていこうという取り組みが広がっていますが、その実践例はまだまだ少ないのが現状ではないでしょうか。

ここからは、僕の1年間の取り組みを紹介していきますので、参考になりましたら幸いです。

「ゴールドスタンダード」と「教師の役割」とは?

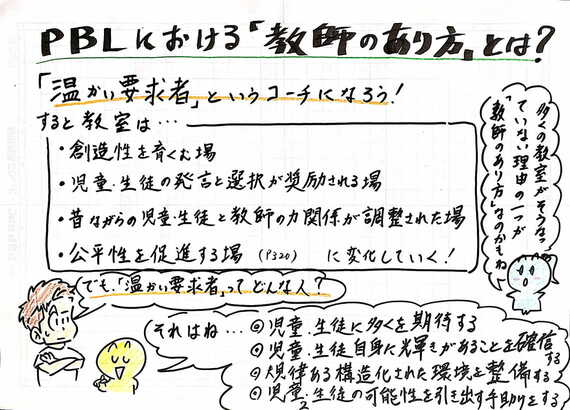

僕がPBLの実践を始めたのは、2021年9月(2学期)。そのときは小学2年生の担任をしていました。3学期の3月までの半年間は、先ほどご紹介した書籍に書かれている「ゴールドスタンダード」というプロジェクト設計に不可欠な7つの要素と、ゴールドスタンダードを成立させるための7つの「教師の役割」をいかに教室に取り入れるか、自分の中にどう組み込むかが大きなテーマとなりました。

具体的な要素は下記のとおり。小学校の先生は「生徒」を「児童」に読み替えてください。

1:挑戦的な問題や疑問

2:継続的な探究

3:「本物」を扱う

4:生徒の声と選択

5:振り返り

6:批評と修正・改訂

7:成果物を公にする

【PBL実践のゴールドスタンダードにおける7つの教師の役割】

1:文化をつくる

2:学習をデザインし、計画する

3:スタンダードに合わせる

4:活動をうまく管理する

5:生徒の学びを支援する

6:生徒の学びを評価する

7:生徒は夢中で取り組み、教師はコーチングする

引用:『プロジェクト学習とは 地域や世界につながる教室』

ゴールドスタンダードとは、PBLの設計に不可欠な要素です。僕は上記7つの要素を満たしていればPBLと言えると考えており、学校におけるあらゆる教科・領域、児童会・生徒会活動でPBLは可能だと思っています。一方、「教師の役割」は先生の力量で比重を変えてもよいと思っていて、僕はとくに「文化をつくる」に重点を置き、比較的自由度の高い活動が可能な特別活動(学活)の中でPBLを始めることとしました。

具体的には、「クラスプロジェクト」と題し、クラスの仲間のためにやってみたいことの実現に取り組むことにしました。いわゆる「係活動」のプロジェクト化です。

子どもたちの「どうせ無理」にはこんな声がけを

最初の学級活動では、まず「みんなが楽しくクラスで暮らすために、あなたがやってみたいこと、実現したいことはありますか」と問いかけました。

すると、いつも元気なAさんが「みんなでお泊まり会をしたい!」と発言しましたが、すぐにそんなの無理に決まってんじゃん!」「許可下りるの?」と声が上がりました。

そこですかさず「面白い! お泊まり会ね~」と僕が板書した途端、「え~!」「いいの?」とザワザワ。「やってみたいこと、実現したいことなんだから、どんな意見を言うのもOK!」と僕が言うと、「じゃあ私も」「僕も」と、どんどん面白いアイデアが出てきました。