大学が直面、学生は対面より「オンライン授業のほうがいい」の危うさ 芝浦工大が問いただすキャンパスの存在意義

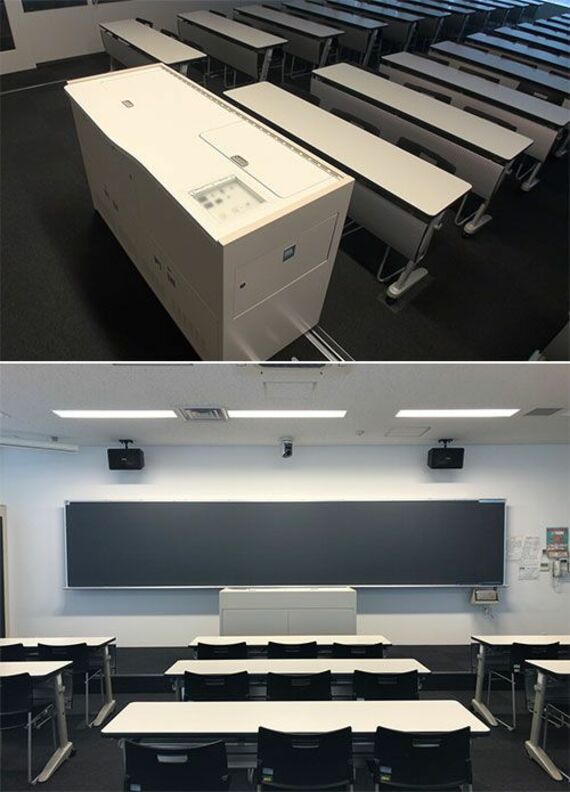

「高級車が1台買える」ほどの初期費用を投じて導入した教卓システムは、操作方法が同じなのはもちろん、音量などの設定が使い終わった段階ですべてリセットされる仕様になっている。教員はどこか1つの教室で操作を覚えれば、ほかのどの教室に行っても毎回同じ手順で授業ができるようになったのだ。

さらにこのとき、全教室の約半分に講義を収録できるカメラも設置(現在は全教室に設置済み)。「復習に活用したい」という学生のかねての要望に応える形で、必修科目の講義はすべて収録してLMSにアーカイブするようになっている。

「多くの教員が教卓システムと収録に慣れたことで、自宅でうまく授業ができなくても、大学の教室に行っていつもどおりに授業をすればいいというマインドになれたことが、オンライン授業に対する不安を払拭したように思います」

学生のオンライン授業に対する満足度の高さは注意すべき

こうしてスタートした20年度のオンライン授業は、教員、学生双方から好評を博した。

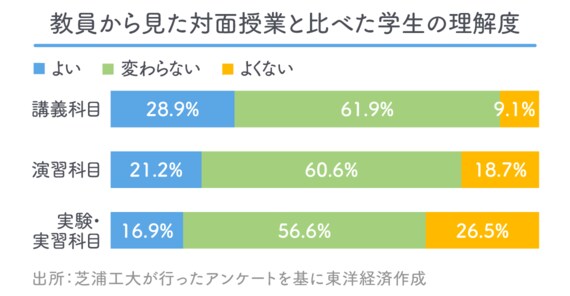

前期授業が終了した段階で学生にアンケート調査を行ったところ、約80%の学生がオンライン授業に満足と回答している。教員へのアンケートでも、対面授業と比べた場合の学生の理解度は「よい」「変わらない」が講義科目では9割超、演習科目でも8割超だった。一方、実験・実習科目では、ほかに比べて「理解度がよくない」という回答が26.5%と高めの結果となった。

20年度後期授業からはコロナの拡大状況を鑑みて、実験・実習を伴う授業は対面とオンラインを併用したハイフレックス型授業、もしくはオンデマンド授業で予習を行い、対面で反転授業を行うブレンディッドラーニングを実施するようにした。中には、教員が実験キットを自作してオンライン受講する学生に送付し、ティーチングアシスタントが実験手順をYouTuber風に説明する動画を作成するなどの工夫もあった。

学修成果の評価も、学生の不満を反映し改善を試みた。教室に学生を集めて一斉に行う試験が実施できないため、前期末は多くの科目からレポートが課され、提出が一定期間に集中してしまった。そこで後期は、提出期限を長く設けるなどの方法で調整を図った。

さらにレポート提出などで参考文献が必要になる学生も多いことから、20年6月〜21年3月まで、図書館の本を学生に届ける宅配貸し出しサービスも実施。延べ3396名が利用、1万4888冊が宅配で貸し出されたという。

学生に対するサポートを手厚くしていった結果、「学生はオンライン授業の便利さに気づき、対面授業を開始してもハイブリッド(ハイフレックス)型であればオンラインを選択するようになりました。そうなると、学生のオンライン授業に対する満足度が高いからといって安心はできません」。

一方、教授会などで意見を聞くと、おおむね「学生にはキャンパスに来てほしい」という答えが返ってくる。PCモニターの向こう側にいる学生が、本当に理解して授業についてきているのか不安だし、横とのつながりが持てなかった20年度、21年度入学者にZoomのブレイクアウトルームを使ってグループワークを行わせると、ディスカッションが進まないなど、さまざまな問題が浮上していたからだ。