慶応大「AIとプログラミング」は学生が教える訳 文系も上級者も無料で学べる組織「AIC」とは?

初心者から上級者まで学べる充実の中身

「慶応義塾大学AI・高度プログラミングコンソーシアム」(以下、AIC)は、同大学の学生なら誰でも無料でAIやプログラミングについて学べる機会を提供している。授業ではないので単位にはならないが、参加者が急増しているという。

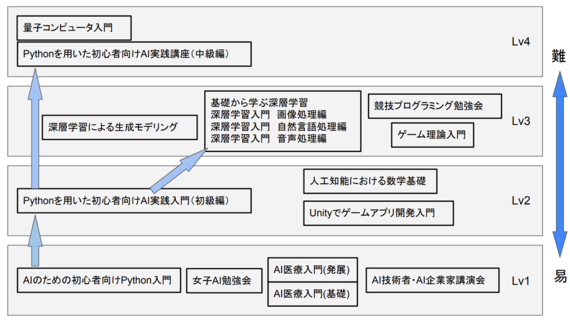

春学期と秋学期で内容を変え、基礎から難易度の高いレベルまでカバーしたプログラムを展開するが、学びの支援は主に3つだ。1つ目は、「講習会」。図のように、機械学習や深層学習、量子コンピューターなど、レベル別にさまざまな講座を開いている。

2021年度の講習会の内容。各講座とも週に1回、午後6時15分から90分の開講

リアルタイムで行う講座もあればオンデマンド配信もあり、企業協賛による講演会や勉強会もある。主に医学部の学生を対象とした「AI医療入門」や、女子学生限定でAIを活用したビジネスプランを競う「女子AI勉強会」など、ターゲットを明確にした講座も用意されている。

この講習会で学んだことを生かす場が、2つ目の「Webで簡単プログラミングチャレンジ」だ。これは配信されたPythonの問題を解いてアップロードすると自動採点され、参加者のランキング発表が行われるプログラミングのコンテスト。平日に毎日出題があり、月曜日から金曜日にかけて難易度が上がっていき、不定期で企業からの出題もある。上位者は景品がもらえるという。

3つ目は、身に付けた実力を試す場の提供だ。企業協賛によるアイデアソンやハッカソンなどのイベントを実施している。これまで、カシオ計算機の「モーションセンサーを用いた新アプリケーションの創出」、キオクシアの「半導体異常検出処理のための画像処理」など大きなコンテストも8回ほど開催してきた。

初年度の2019年度は、講習会は教室開催のため人数制限があったが、20年度からは新型コロナウイルスの影響ですべてオンライン開催になり、希望者は全員受講できるようになった。そんな背景もあり、講習会やイベントの延べ参加者数は春学期で比べると、19年度805名、20年度1153名、21年度2700名と右肩上がりに増えている。参加学生のメイン層は1年生と2年生で、とくに「AIのための初心者向けPython入門」や「深層学習入門」は参加人数が多く、初心者にも裾野が広がっていることがうかがえる。

学生が学生に教える組織にした訳とは?

かなり充実した内容だが、これらの企画運営や講師は学生が担当している。講習会の大枠の内容を設定するなど、大学側が全体の調整を図る部分もあるが、講師、相談員、イベントの企画実施および企業との打ち合わせ、サーバー管理などの実務はすべて学生が担っている。

同大学理工学部システムデザイン工学科准教授兼AIC代表の矢向高弘氏は、「講師が学生だと参加学生も質問しやすいのか、講習会の様子を見ていると、研究室の勉強会より熱心に取り組んでいるように感じます」と話す。昨今、時代の変化に対応すべくAIやプログラミングのカリキュラムを導入する大学も増えているが、なぜ「学生による学生のための活動」という形で教育を行っているのか。矢向氏は、次のように説明する。