4月から「18歳成人」、約140年ぶりの変化にピンとこない学校の盲点 18歳ターゲットの悪質詐欺が横行するおそれも

「18歳成人」によって起こりうる学校でのトラブルとは?

──成年の定義が変わるのは、約140年ぶりとのこと。今回の成年年齢の引き下げにより、何が大きく変わるのでしょうか。

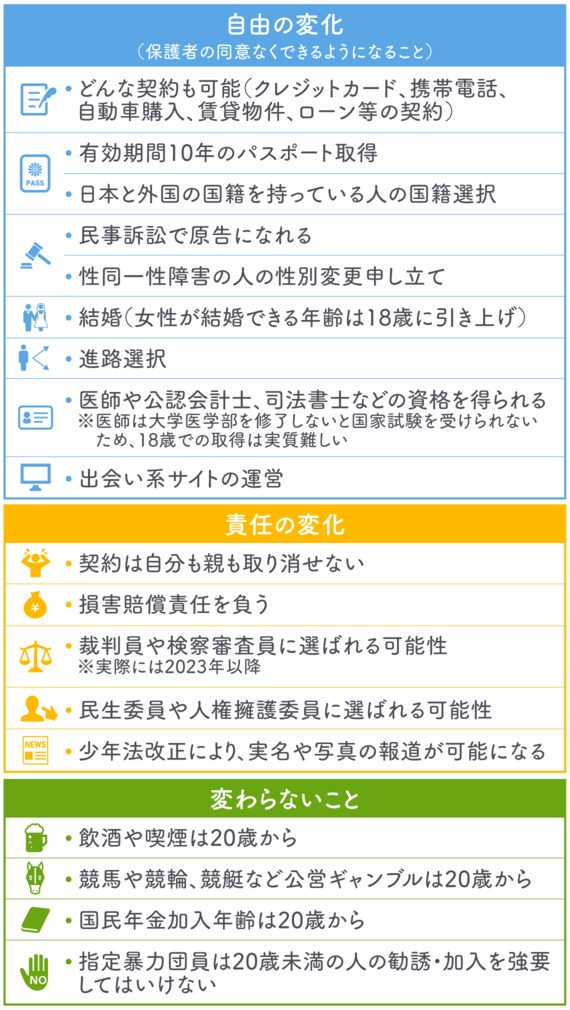

成年年齢に達すると、親の同意なしに1人で有効な契約ができるようになります。資力審査によって実際にはできない契約もありますが、法的にはクレジットカードや携帯電話、自動車購入、アパートの賃貸などの契約ができるようになります。また、親の監護や教育の義務がなくなるため、住む場所や進学・就職などの進路も本人の意思で決められます。

さらに今回の成年年齢引き下げに合わせ、女性の婚姻開始年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に統一されました。「成年」と規定されるほかの法律も18歳に変更され、有効期間10年のパスポート取得や国家資格の取得など、18歳から可能になることが増えました。

裁判員裁判の裁判員や検察審査員、民生委員、人権擁護委員に選ばれる可能性もあります。また、18歳と19歳は「特定少年」として引き続き少年法で保護されることになった一方で、起訴された場合は彼らを顔写真付きで実名報道できることになりました。

つまり、18歳になった高校生は、自分の意思で決められることが格段に増える一方、責任が増すことも心得ておかなければいけません。

(神内氏への取材を基に東洋経済作成)

──こうした変化により、学校にはどのような影響がありますか。

成年者と未成年者が日常的な集団生活の中で混在することになります。私の勤務校の生徒指導担当の先生は「今後、高校3年生の4月生まれと3月生まれで公平に扱うのが難しくなるかもしれない」と話していましたが、そういった悩ましさが出てくるでしょう。

学校・生徒・父母などの三者関係も難しくなります。例えば、18歳の生徒が親に内緒で退学を決めた場合。学校側は、説得はできるかもしれませんが、ダメだとは言えません。三者面談でも、父母らが保護者の立場ではないことを前提に話をする必要があります。

18歳になった時点で誰もが身体的、精神的、経済的な「成人」としての実態を備えているわけではありません。それなのに、今までのように学校や保護者が守ることができなくなることで生まれるトラブルや不安もあるでしょう。

例えば、生徒が結婚する場合。結婚相手が学外の反社会的勢力の人で、配偶者として学校側にさまざまな要求をしてくるリスクもないとは言い切れません。

仕事も親の同意が不要になるので、アルバイトが可能な学校では、こっそり怪しげな仕事を請け負ったりする生徒も出てくるかもしれません。出会い系サイトの運営も可能になる点も不安要素です。

また、成年になると民事訴訟で原告になれます。自分で裁判を起こせるので、成人した生徒がほかの生徒や学校を裁判で訴えてくることも考えられるでしょう。

知らぬ間に金銭支払いの強制執行や敗訴の危険も!

──生徒への影響はいかがでしょうか。

主体性や責任感が育まれるメリットがあります。また、身近なクラスメートが大人として扱われることで、成年者の立場を高校生自身が深く考えるきっかけができると思います。