約20年当事者と家族を支援、臨床心理士が考える「不登校の子の進路選択」 世間体や学力で決めず「学校を活用する」視点を

不登校の子が元気になっていく「5つの段階」とは?

「不登校の子は、学力ではなく、心のエネルギーの回復段階に合わせて進路を選ぶことが大事です」

そう語るのは、臨床心理士・公認心理師の福本早穂氏だ。1995年当時、小学6年生のお子さんが不登校になったことから、心理学やカウンセリングを学び始めた。2003年には子どもの不登校を経験した母親たちと「親子支援ネットワーク♪あんだんて♪」を設立し、その後カウンセリングルーム「こころのそえぎ」も開設、約20年にわたり不登校の子どもとその家族を支援し続けている。

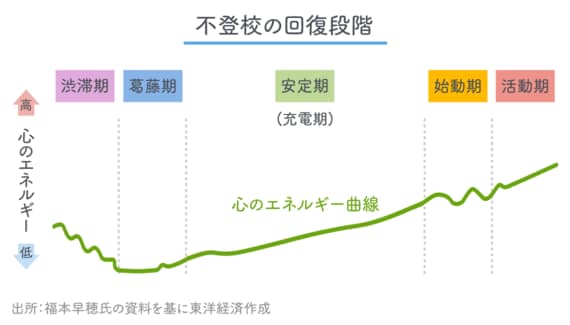

その間、お子さんが巣立ち両親の介護を終えたことを機に、61歳で臨床心理学を本格的に学ぶため大学院に進学。それまでの臨床経験を基に、心のエネルギーに注目し、「不登校の回復段階」(下図参照)を修士論文にまとめた。

朝起きられなくなったり、腹痛や頭痛などの身体症状が出たりして、登校と欠席を繰り返す「渋滞期」、心のエネルギーが枯渇して完全に学校に行けなくなる「葛藤期」、心身が安定してきて少しずつエネルギーを充電する「安定期」、好きなことで外部とつながれるようになるなど自然と動き出す「始動期」を経て「活動期」に入っていく、という5段階の回復モデルを描いた。誰もが当てはまるものではないが、わが子を含む多くの不登校の子どもたちが元気になっていった過程を反映している。

「既存の回復モデルには、『登校できているときはある程度エネルギーがあり、不登校の時期はエネルギーが低迷している状態』と見立てているものもありますが、そこはちょっと違うなと。私が見てきた限り、登校しぶりの時期はすでにエネルギーが低く、不登校の時期にゆっくり休めればアップダウンしながらもエネルギーがたまっていきます。不登校の経験を経て社会人になった10人の若者とその親、計20人に行ったインタビュー調査でも、全員が私の仮説どおりに回復したと回答しました」

ポイントは、安定期にしっかり休み、好きなことを好きなだけさせること。周囲の大人は学校に行かせようとしがちだが、子どもが家でゆっくりできる態勢を整えることが大事だ。また、不登校の子は自分を責めがちなので、「今のあなたのままでいい」と認めてあげてほしいという。これは自律神経の働きの観点からも説明できると福本氏は語る。

「1994年に米国の神経生理学者、ステファン・ポージェス博士が提唱した『ポリヴェーガル理論』によれば、動物は敵に出合うと交感神経が働き戦うか逃げるかを試みますが、どちらも通用しないと副交感神経の背側迷走神経が働き仮死状態(凍りつき)に陥ります。不登校も同様で、強いストレスで背側迷走神経が働き凍りつきモードになり、頭痛、腹痛、吐き気、めまいなどが起きます。私が見てきた子も9割以上に身体症状が出ていましたが、それはこれ以上無理をしたら心や体が壊れるよというサインなのです」