関西学院「AI活用人材育成」授業に学生殺到の訳 「日本IBM」と連携して開発した本気プログラム

今までになかった「AI技術×ビジネス」の育成

「AI活用人材」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは最先端の技術を追求する研究者や開発者ではないだろうか。しかし、関西学院大学が独自のプログラムで育成するAI活用人材はそれとは異なる。同大学の学長である村田治氏は、その全体像と意図をこう話す。

「Society 5.0の超スマート社会では、ビッグデータをAIが解析し、それを人間にフィードバックする時代。よって、AIが解析したものを社会やビジネス現場で使いこなせる人材が必要です。しかし、日本はその教育がまったくできていません。米国や中国に比べ20分の1のレベル。IT革命のときから日本は遅れていて、ここで何とかしないといけない。

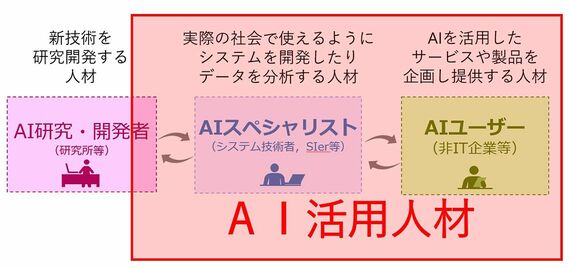

AI活用人材は、①新技術を追求する研究者・開発者、②実際の社会で使えるようシステム開発やデータ分析を手がけるAIスペシャリスト、③AIを活用したサービスや製品を企画し、提供するAIユーザーの3つに分けることができますが、社会で大量に求められているのは主に②と③です。AIを使いこなして社会やビジネスの課題を解決する人材、簡単に言うと営業現場で通用する人材です。本学ではこの②と③の育成を目指して『AI活用人材育成プログラム』を開講したのです」

関西学院大学が定義する「AI活用人材」(提供:関西学院大学)

こうした観点から、同プログラムは初学者を念頭に置いてカリキュラムや授業を設計し、理系だけでなく文系を含めた全学部の学生を対象とした。パソコンの基本的な操作ができれば受講でき、予備知識がなくても学生たちは段階的に学ぶことができるのが大きな特徴となっている。

もう1つ、先進的なのが、最先端AIのWatsonで知られる日本IBMと共同で開発したプログラムであること。ビジネス現場で即戦力となれるよう、同社をはじめAI活用企業の実務的な視点を取り入れている。また、全10科目はすべて新規開発であり、既存の内容の流用はないという。AI・データサイエンススキルを習得したうえで、PBL(Project Based Learning:課題解決型学習)による実践的な発展演習科目に進むよう体系化されている。

前提として、学生の専攻が学びの柱であり、それをパワーアップさせる武器としてAI活用スキルを位置づけている。単にAIの知識や技術を習得することが目的ではなく、「AI×専門分野」という意識を持ち、AIと何かを掛け合わせて活用することを目指しているのだ。

「文系8割の大学」の強烈な危機感

しかし、なぜ企業と共同でプログラム開発を行ってまでAI活用人材の育成に取り組むのか。その理由を村田氏はこう説明する。

1989年関西学院大学経済学部助教授、96年教授。2002年教務部長、09年経済学部長、12年高等教育推進センター長。14年より学長。17年より中央教育審議会委員