関西学院「AI活用人材育成」授業に学生殺到の訳 「日本IBM」と連携して開発した本気プログラム

「本学は卒業生の生涯賃金が高い大学と言われてきた。年収が高いとされてきた金融関連の就職に強かったためです。しかし、日本の労働人口の約49%が自動化により仕事を失うという衝撃的な研究報告が発表され、実際にAIを導入して一般職の採用を取りやめる銀行が出てくるなど、本学の強みがウィークポイントになりつつある状況に陥りました。

とくに本学は文系学生が8割を占めるので『文系でもAIを理解できるよう人材を育てなければ』と。こうした強い危機感から、日本IBMに協力を依頼しました。政府の『AI戦略2019』も初級レベルを含むボリュームゾーンの教育を重視していますが、本学は先駆けてそこに着手したわけです」

将来への危機感を抱いていたのは学生も同じだったようだ。2019年に同プログラムを開講すると、希望者が殺到。最初に受講する「AI活用入門」の受講枠は、春学期と秋学期で各3クラスの合計6クラス480人だったが、それぞれ2〜4倍の希望者が全学部から集まり、やむなく抽選になった。あまりの人気ぶりに20年は受講枠を900人に倍増したが、さらに希望者は増えて倍率が2〜3倍となり、またも抽選になったという。

「e-Learning化」で学生のニーズに対応

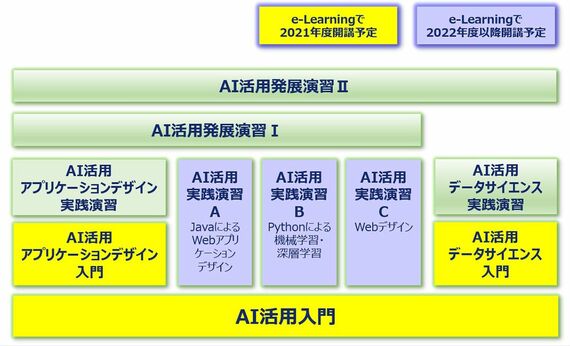

こうした学生のニーズに応えるため、同大学は21年度から思い切った改革に踏み切った。10科目のうち、基盤的な3科目をe-Learning科目として開講することにしたのだ。下図の黄色の3科目が21年度からe-Learningとなる科目で、AI技術やAIアプリケーション開発の基礎とスキル、データ解析、問題解決やマーケティングのフレームワークなどを学ぶ。さらに、22年度には下図の青紫色の科目をe-Learningで開講する予定だ。

「AI活用人材育成プログラム」の科目構成。緑色の科目は対面型中心となる(提供:関西学院大学)

同プログラムの開発プロジェクトを統括する同大学長補佐で理工学部情報科学科教授の巳波弘佳氏は、こう説明する。

「知識習得と基本的な演習をe-Learning科目とすることで、より多くの学生が受講できます。しかも、教員は高度な演習やPBLに注力できるようになり、個々人に応じたきめ細かい指導で効果の高い教育プログラムが実現できます」

実は、同プログラムは、巳波氏を含む数名の教員らによる少数チームが担当しており、大学院生のサポートも活用しながら運営を行っている。この人員でe-Learning科目を整備するのはハードだったのではないだろうか。巳波氏はこう語る。

「大変でしたけど、やはりそこは日本IBMとの連携の力が大きく、充実したコンテンツを用意できましたね。また、コロナ禍で行ったオンライン授業の知見が非常に役に立ちました。例えば、一般的なe-Learningでは講義動画の視聴がほとんどですが、本プログラムではアプリ開発のデモ動画なども用意しています。利点は、学生が自分の理解するスピードに合わせて学べること。わかるところまで戻ったり、同じところを何度も見ることが可能なので、自分のペースで手を動かしながら学びを深めることができます」