大学は変われるか「コロナ禍3年」運命の分かれ道、質の高い学びの最適解とは 千葉大学DX加速「オンライン併用で対面」の本気

千葉大がオンライン授業にスムーズに移行できた理由

新型コロナの感染拡大により、最初の緊急事態宣言が発令された2020年春――。

千葉大学は、学事暦を変更し、授業開始日を5月7日に約1カ月後ろ倒しした。千葉大では8週間で1タームが完結するターム制を導入しているが、これを一時的に6週で8回分の授業を実施する形に改め、全面的にオンライン授業(オンデマンド授業・同時双方向授業)を実施することにした。

当初、オンライン授業への移行で混乱する大学も多くあったが、千葉大は20年4月から実施することになっていた「千葉大学グローバル人材育成“ENGINE”」(以下、ENGINEプログラム)のおかげでスムーズに対応することができたという。

これは、文理混合による課題解決型教育を実践する国際教養学部を中心に展開してきたグローバル人材育成戦略を、ほかの学部・大学院に拡大、適用するプログラムだ。

具体的には、1. 学生の「全員留学」の必修化、2. 世界の共通語である英語を多角的に学ぶ「英語教育改革」、3. ICTを活用した学修支援環境を高度化することで留学中でも科目履修が継続できる「スマートラーニング」の3本柱で、「国際社会で活躍できる次世代型人材の育成」を図るというものである。

このスマートラーニングを全学で推進するために立ち上げた組織が「スマートオフィス」だ。20年度に100科目のコンテンツを提供する準備を進めていたが、「急遽コロナ対応のためにスマートオフィスが前線に立ち、全学およそ7000科目をオンライン授業化しました」と、千葉大学で教育改革を指揮する副学長の小澤弘明氏は振り返る。

千葉大学 副学長

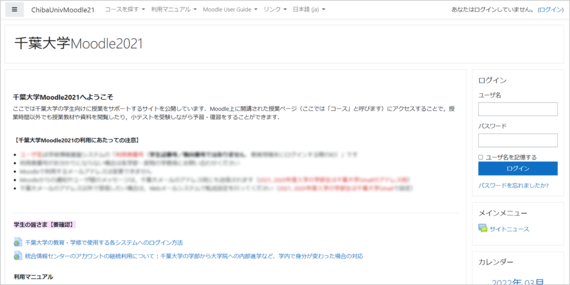

もちろん、問題がなかったわけではない。例えば、千葉大は以前から「Moodle(ムードル)」というラーニング・マネジメント・システム(LMS)を導入しており、約1000科目で使われていた。それがコロナによってほぼ全科目でMoodleを使うことになったため、サーバーへの負荷が高まったのだ。

「オンデマンド授業であっても、受講時間の制限を厳しく設定した先生もおり、サーバーへのアクセスが集中し、通信速度が極端に遅くなったり、停止したりすることもありました」

ラーニング・マネジメント・システム「Moodle」

学生たちから「受講ができない」「時間内に小テストの答案を提出できない」などの訴えがあったことから、大学側は教員に対して「緩やかな時間管理」を要請。またMoodleだけで行っていたオンライン授業を、オンデマンドについてはMoodleとGoogle Workspace、同時双方向についてはGoogle WorkspaceとZoomを使用するという形にして、サーバーへの負荷を分散した。20年度後半にはMoodleをクラウドへ移行し、現在は安定的にオンライン授業を運営できている。