大学は変われるか「コロナ禍3年」運命の分かれ道、質の高い学びの最適解とは 千葉大学DX加速「オンライン併用で対面」の本気

時間管理や授業準備、学修効果、成績評価などの課題も

20年度、21年度の状況を学生、教員はどう受け止めているか。千葉大が行ったアンケート調査によると、「まず、学生たちは時間管理に追われていたことがわかりました」と小澤氏は話す。

「先生方が出席の確認や、単位の実質化(授業時間と予習復習時間を合わせ、1単位当たり45時間の学修時間を確保)を意識したことで、学生たちは例年よりも多く小テストやレポート、コメントペーパーなどを課されたり、対面形式の履修ガイダンスができなかったことで過剰に授業を履修したりして、学修時間が長くなり苦労したようです」

一方、教員はオンライン授業の準備と双方向性の確保、学修効果、成績評価の適正化に課題を感じているそうだ。

オンライン授業は、オンデマンド型の場合、講義を収録しなくてはならないが、使用できるスタジオ施設や機材が、十分に整備されているわけではない。中には、自己負担で必要な機材を購入した教員もいる。また、ハイフレックス型では対面授業を行いつつ、同時にその授業をオンラインでリアルタイムに配信するが、そのすべてを教員1人でこなさなければならない。

しかも、オンライン授業が一方通行にならないように、学生の質問を受け付けたり、FAQのファイルを作成・更新したりといった、きめ細かなフォローも必要になる。それなのに、多大な労力を費やす割に得られる学修効果には疑問が残る。

「先生方へのアンケートでは、オンライン授業の学修効果に対して、非常によい・非常に悪いと回答したのが各5%台、ややよい・やや悪いがそれぞれ30%前後で拮抗し、変化なしが25%と評価が割れています」

対面授業で有効だった試験形式の成績評価も、オンライン授業では公正性をいかに担保するか、試験形式以外の方法でどう評価を厳格化するかが課題だ。

「教育DXを推進するためのコンソーシアムなどに参加する国内他大学や、300以上に及ぶ本学の海外提携校、日本の国立大学協会に相当する欧州各国組織など、さまざまな機関における議論や対応を参考にしつつも、いまだ試行錯誤が続いている状況です」

対面とオンライン授業を組み合わせて質の高い学びの実践へ

最適解を探りつつも、ポストコロナ時代を見据えた全学的な教育改革を進めなくてはならない。

20年度の第4ターム以降、英語・初修外国語や小人数での演習などの授業を中心に、対面授業の割合は徐々に増えている。しかし、千葉大としては基本的にコロナ禍が収束しても、オンライン授業の採用は不可逆的だと考えている。

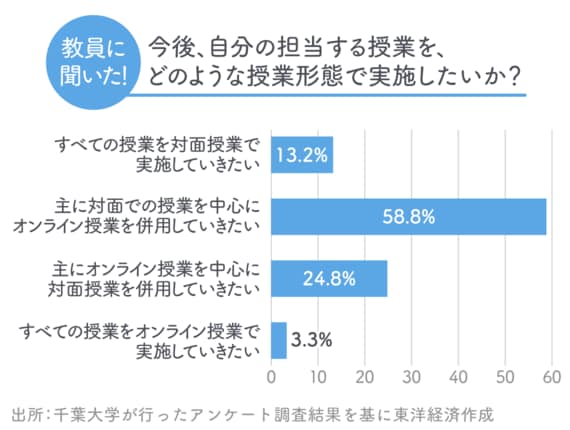

実際、教員たちへのアンケートでも今後の授業形態に対する意向は、「対面中心でオンライン併用」が58.8%、「オンライン中心で対面併用」は24.8%。どちらが主従になるかの違いはあるが、オンライン授業を継続したいという声は圧倒的だ。