保育園で幼児に「プログラミング教育」の深い訳 現代の基礎教養に幼少期から触れるメリット

HOPPA 取締役社長

水口加緒里

「20年4月に小学校でプログラミング教育が必修化されるタイミングだったことに加え、プログラミングで育成される課題解決力や論理的思考力の土台をつくりたいと考えました。日常の当たり前を不思議に思う純粋な探究心は、就学前の子どものほうが持っていると感じています。うまく保育と連動させながら、その探究心を追求するようなカリキュラムで、プログラミング思考のロジックを学ぶ環境を提供できればと考えています」

背景には学習塾である京進が、小学生から高校生までを指導する中で、就学前教育の重要性を痛感してきた経験がある。子どもたちが自ら学びに向かう力や、困難を乗り越える突破力は、成績向上や志望校合格の土台になる。そうした力を身に付けるために必要な自己肯定感の向上や学びの達成感を味わうことのできる場を提供したいと考え、保育園事業に参入した。プログラミング教育の導入も、その延長線上にあるというわけだ。

現在、京進はグループで全国に93の保育園(21年4月1日現在)のほか幼稚園とこども園を3園展開する。昨年4月からはプログラミング教育を、先行して導入した「HOPPA世田谷経堂」「HOPPAからすま京都ホテル」(3歳児以上)に続き、4歳児以上が在籍する保育園全園と幼稚園でスタートさせている。

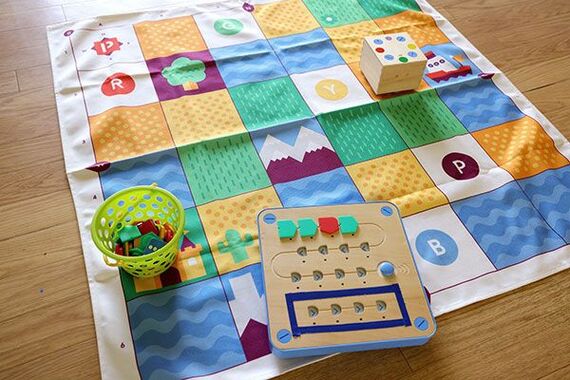

では、いったいどんな学びを行っているのか。「市販されているロボットなどの教材を使いつつ、カリキュラムはゼロから自社で独自に手作りしたもの」(水口氏)だという。試行錯誤のところもあるようだが、それは小学校で行われている端末を使ったビジュアルプログラミングのようなものとは異なり、日常の保育に組み込むことのできるものが中心だ。冒頭で紹介したカリキュラムは、市販されているプログラミング玩具「キュベット」での学びをベースに、自分の体を動かしてプログラミングを体験できるように発展させたもの。

今、幼児向けプログラミング教材市場は活況で、さまざまなものが市販されている。幼児向けのプログラミング絵本『ルビィのぼうけん』は有名だが、ロボットを使って遊びながら学ぶプログラミング玩具「キュベット」や「コード・A・ピラー」「Code & Go ロボットマウス」のほか、小学校でよく使われる「Scratch(スクラッチ)」や「Viscuit(ビスケット)」「Springin'(スプリンギン)」などのアプリにも、幼児が直感的にプログラミングを学ぶことができるものがある。

さらに、プログラミングを習い事として学べる教室も多く、中にはこうした教室と提携してプログラミング教育を導入する保育園もある。だが京進では、通常の保育の中で、それぞれの子どもの個性や成長を把握している先生がプログラミング教育に関わることを大事にしているという。

奥川由紀

「月1回、本社の企画教育部門の研修を受けた後、園内でプログラミングを担当するメンバーでミーティングを行っています。これなら子どもたちが楽しめる、学べるなというものが出来上がってからやる、腑に落ちなかったら企画教育部門に戻してミーティングを重ねます。子どもたちが何を感じてくれるかを大事にしたい。だから、つくられたものをそのままではなく、先生たちも学びながら提供しています」