1人1台時代「合法オンライン授業」の作り方 補償金制度が「激安サブスク」といえる理由

先進国の中でも日本は著作権問題への取り組みが遅れているという。「補償金制度はドイツやオーストラリアで実施されています。英国は、補償金ではありませんが、学校と著作権団体が直接ライセンス契約を結び利用料を支払っています。日本は教育にお金をかけないとよくいわれますが、ここでも教育の必要経費を払っていない状況にあると思います」と、芳賀氏は言う。

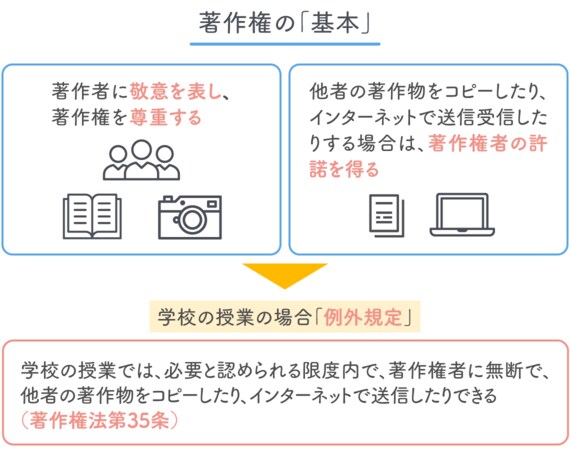

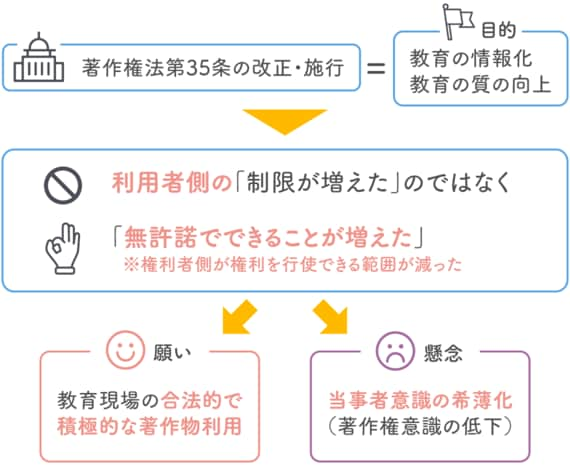

著作権の原則やこうした背景があまり知られておらず、補償金の話が先行してしまったため、今回の法改正で「制限が増えて厳しくなった」と誤解している人も少なくない。

「著作権法第35条の改正目的は、学校のICT活用促進と教育の質的向上です。そのため、著作物の利用者である学校にとっては、制限が増えたのではなく、無許諾で済むことが増え、ますます合法的で積極的な著作物利用が可能になったのです。つまり、制限が増えたのは著作権者側のほうで、著作権者が権利を行使できる範囲が減ったのです」

「補償金が高い」と言う人もいるというが、「補償金は小学生では1人当たり年間120円。消しゴム1個程度の利用料で、無許諾で著作物を利用できるようになる。もっと高い教材もあることを考えれば、とてもコストパフォーマンスがいい包括的なサブスクリプションですよね」と、芳賀氏は話す。次のような計算もできるという。

「塾などは営利目的なので著作権法第35条に該当しません。そのため、個別に著作権者に許諾を得るか、複製の許諾を代行する公益社団法人日本複製権センター(JRRC)という著作権管理団体から許諾を得るなどします。JRRCの場合、コピー1枚につき4円を支払います。この計算を学校に当てはめてみましょう。例えば児童600人の小学校で1人当たり1日5つのコピーを200日行ったとしたら、年間240万円の支払いが必要になります。一方、今回の補償金の計算では、1人120円なので600人分なら年間7万2000円。こう考えると、公衆送信だけではありますが、激安ではないでしょうか」

運用指針は授業進行や教材作りのヒント集

しかし、補償金を払えば「何でもあり」という話ではない。「著作権意識の低下」が危惧されている。「多くのクリエーターの方が教育のために自身の著作物をたくさん使ってほしいと思ってくれていますが、『何でもあり』の利用になってしまうのではという点に関してはすごく懸念されています」と、芳賀氏は著作権者の気持ちを代弁する。

そのために気をつけたいのは、まずは条文にある「授業のために必要と認められる限度」を守ることだ。基本的には子どもの人数を超えるコピーや、授業に使わない箇所の公衆送信はしないこと。同じく条文記載の「著作権者の利益を不当に害さない範囲」にも配慮し、著作物の売れ行きが低下するような利用にならないよう注意したい。「とくに『授業に必要と認められる限度』を聞かれた際、教員がきちんと説明できることが大事。また、著作物利用の際には出所を明記しておきましょう」と、芳賀氏は話す。

いざオンライン授業を作るうえで参考となるのが、20年12月24日に公表された「改正著作権法第35条運用指針(令和3〈2021〉年度版)」だ。著作権者と利用者である教育関係者、そして有識者が長期間にわたり話し合って作成した指針である。どの程度の利用が第35条の範囲内かという共通理解を示しており、用語を定義するとともに典型的な利用例を挙げている。