「不登校児に居場所を」22年間貫き通した信念 絶対的な味方になることで子どもの心は開く

無自覚に子どもの人権が侵害されている

「教育の世界では、あまりに無自覚に子どもの人権が侵害されていて、呆然とします」

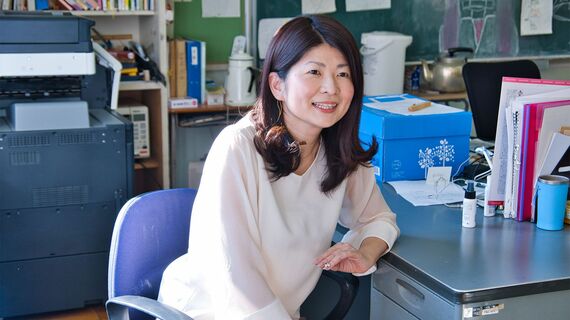

そう語るのは白井智子氏。つねに笑顔を保ちつつも、その口から発せられる言葉の切れ味はとても鋭い。

白井氏は、幼少の頃をオーストラリアで過ごし、帰国後は東京大学を卒業して松下政経塾へ入塾したという経歴の持ち主。入塾当初は、政策スタッフとして教育の世界を国の中央から変えていきたいと意気込んでいたが、学校の現場を見て翻意する。

「暗い顔で学校に来て居場所のなさを感じている子や、自分の能力に気づくことすらできず才能を潰されている子がたくさんいることに気づきました。でも、法律や制度で変えようとしたら5年、10年という時間がかかるという時代でした。それでは、目の前にいる子どもたちは大人になってしまう。本当に安心していられる場所、『ここは楽しい』と思ってもらえる場所を少しでも早くつくりたいと思いました」

そして、フリースクール開設に動くのだが、教育の世界の実情を知れば知るほど法学部を卒業した白井氏には考えられない“常識”が広がっていた。その驚きと怒りの発露が冒頭の言葉だ。これにはまだ続きがある。

「そもそも、学校の成績が悪ければ切り捨てられるという状況に納得がいかなかった。本当は才能や情熱があったとしても、成績が悪いという理由だけで否定された子どもたちが、わかりやすくグレていったり、自分に自信をなくしたりするのを見てきました。そういう仕組みをよしとするのは、教育という名を借りた虐待に近いと私は思います。それに、切り捨てられた後の公的な不登校対策はあってないようなものだったんです」

子どもたちが学校にいる間、接する大人は教員しかいない。なのに、教員から否定されたらどうなるか。否定されないようにするための行動を取るか、諦めて否定された存在に甘んじるしかない。2つとも選べない場合、「学校に行かない」という道を歩むことになるが、そうすると学校での居場所はなくなってしまう。

実際、居場所を渇望する子どもたちが多数いることを、白井氏はすぐに実感する。1999年に沖縄でフリースクールを開設したときは、全国から130人が集まった。2003年に開設した日本初となる公設民営フリースクール「スマイルファクトリー」では、常時100人程度を受け入れている。その背景は千差万別だ。

「不登校になって何年も経っているという子もいれば、一般的には発達障害といわれる“発達の凸凹が強い子”もいます。『今年のクラスが合わない』『今年の担任の先生の押し付けが強い』と悩んで、一時避難的に通っている子もいます。確実に言えることは、一人ひとりが求めている教育が違うし、万人に合う教育はないということです」

もちろん、リソースは限られているから「スマイルファクトリー」でも一人ひとりにぴったりマッチした教育を提供できるわけではない。ただ、子どもたちに対する接し方に関しては、一貫した方針を固めている。

「一人ひとりの絶対的な味方になるということです。『否定された』と感じない環境を保ち、自分の能力をしっかり伸ばせる教育を一緒に探すことだけは共通して実施しています」