小中学校「30人学級」人数減の本当の意味と効果 少人数学級30年ぶりに議論が動き出したワケ

萩生田光一文部科学大臣は記者会見で「今後、新たな感染症などが来たときに、もう学校を止めない」ための環境整備をこの機に進めたいと、学校のレジリエンスを強化する考えを示している。

何より、2つ目に挙げた教育の質向上については、少人数学級のほうが児童生徒に目が届きやすいという現場の感覚がある。これを客観的に評価しようという研究も行われ、教師の個別指導が増えたり、よそ見や私語が減るといった効果や、学級の人間関係が改善する可能性も示されている。だが、学級人数と学力テストの結果との関係はまちまちで、学級規模縮小による学力向上効果はないか、あっても小さいという見方が強い。

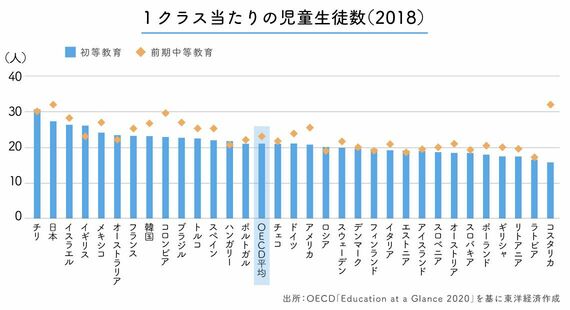

日本の学級規模はOECD(経済協力開発機構)加盟国の平均を上回って大きい水準にあるという実情もある。

しかし「日本をはじめ東アジアの国々は、世界的に見て学級規模は大きいが、学力は高い傾向にある。少人数学級の費用対効果は、よくわかっておらず、感染防止効果も不明だ。エビデンスに乏しいから、やるべきでないとは言えないが、税金の使い道として最善か、見極めるべきだ。学級の少人数化は、実現に莫大な予算がかかり、教員任用が絡むため途中で撤回も難しい。同じお金の使い方としても、全国一律の政策より、現場の課題を解決する施策を自治体の実情に応じて考えてもらうほうが望ましいのではないか」と教育経済学が専門で慶応大学 教授の赤林英夫氏は話す。

一方、3つ目に挙げた教師の負担軽減についてはどうだろうか。文科省が16年度に行った教員勤務実態調査の分析では、前回調査(06年度)に比べて勤務時間が増加した理由として、若年教員の増加、08年の学習指導要領改訂に伴う総授業時数の増加、中学校の部活動時間の増加が挙げられている。

担任として受け持つ児童生徒数の多さが勤務時間に影響するという指摘もあり、学級規模削減により一定の負担軽減効果は見込めるが、増え続ける不登校や外国人児童生徒など多様化する課題に対応する教員の加配、部活動指導の民間委託など、多様な取り組みが欠かせない。その中で、莫大な予算を要する少人数学級の費用対効果を疑問視する声もある。

少人数学級導入の方向性は定まってきたものの、教育再生実行会議のワーキンググループの議論は、まだ途上だ。萩生田文部科学大臣は、さまざまな効果を想定したうえで「おいおい、またしっかりエビデンスを示していきたい」と述べており、議論の深化が期待される。

(写真:iStock)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら