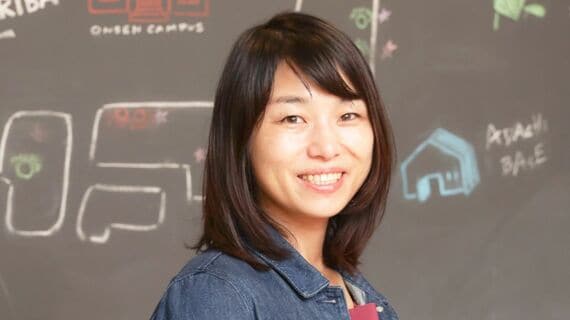

上京して初めて感じた、地方との大きな分断

――カタリバの設立は2001年。きっかけを教えてください。

私は、岐阜県で生まれ育ちました。電車が1時間に1本しか来ないような田舎です。

みんなが当たり前に大学に進学することはなく、自分が持ちうる未来の可能性について知る機会も少ない、必然的に将来の選択肢も狭まる、そんな環境でした。

幸い、私は高校で大変熱心な指導をしてくださる先生方に出会い、慶応大学に進学することになるのですが、大学に入学したことで、私の景色は一変することになりました。

そこで出会った都会の友人たちは洗練されていて、ロジカルにプレゼンテーションができる優秀な人たちばかり。それまで勉強はやらされるものだと思っていた私にとって、自ら学びを楽しむ人たちがいることは驚きでした。都会では、選択肢も無限にあるように感じ、刺激的で、まぶしかったのを覚えています。

しかし、同時に大きな分断を感じたのも事実でした。私の生まれ育った田舎とは、あまりに環境が違っていたからです。都会で生まれ育った友人たちは、海外旅行の経験はあっても、日本の地方における現状はあまり知らない。自分たちが当たり前に享受している環境が、どれほど恵まれたものなのか、地方に生まれ育ったために教育機会を得られず、選択肢を持つことが少ない人たちが存在するということに、まるで気づいていないように感じました。

もちろん全員がそうだとは言いません。

ただ、自分たちが今いる環境や才能、恵まれた機会を、自分の努力だけで獲得したと思っているのだとしたら、それはとても怖いことだな、と不安を感じたのです。

もっと、分断された世界を飛び越え、互いに対話をし、互いを知ることで、自分自身をも知っていく、そんな機会が必要ではないか、そう思ったのです。そのような場を形にしたのが、高校生と大学生などが対話をするプログラム「カタリ場」です。

――「カタリ場」は、高校生のためのプログラムというイメージが強いですが、始まりはむしろ大学生側に気づきを与えたかったのですね。