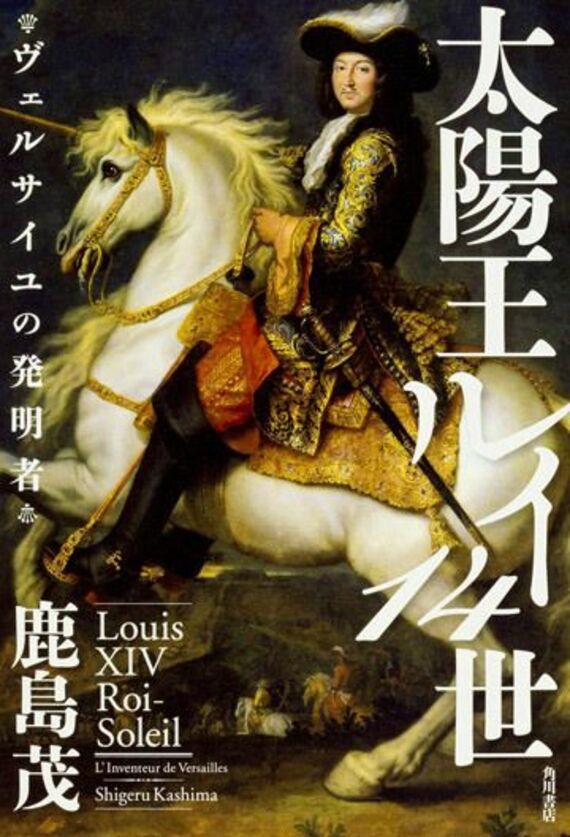

太陽王ルイ14世は文化現象の基準点を創った ヴェルサイユ宮殿は何がスゴイのか

元々、フランス中央のパリ盆地は平等主義的核家族(父と息子の関係は弱く、相続は兄弟平等)だが後からフランス領に組み込まれたフランス北部では直系家族地帯でこの家族形態は日本も同じなので理解しやすいと思うが、長子相続が基本で次男以下は相続なしで独立を余儀なくされる。

彼らの多くは当時、軍職か僧職以外に進む道が無い状態であった。軍職は死亡率が高く、僧職は結婚が禁じられていたため、どちらもあまり魅力的な就職口とはいえないだろう。そんな彼らの状況に見事にマッチしたのがこの売官制というわけだ。彼らにとってこれは守るべき貴重な利権なのだ。

ルイ14世が極端な民衆嫌いになってしまった理由

フロンドの乱の詳細は本書に譲るが、この反乱のさなか民衆が暴徒化して宮殿に押しかけ、幼いルイ14世の居室にまで入り込むという事件が発生する。ルイ14世は寝たふりをして難を逃れたが、終生このときの出来事がトラウマとなり、極端な民衆嫌いになってしまったという。

また、多くの貴族や王族がいとも簡単にフロンド派に寝返り王に楯突いた経験から、力のみならず何か他の方法で臣下どもを服従させる制度が必要だと考えるようになったようだ。これら王の心理と思考がどのようにしてヴェルサイユ宮殿の発明に結実していくかは、本書で確かめてもらいたい。

本書では上記の本筋とは別に様々な読みどころも存在する。例えばフロンドの乱でフロンド側についた戦争の英雄コンデ公やフロンドの乱のキャスティングボード役を自任していたレ枢機卿が度々見せるドーダ、ドーダという自己顕示欲の面白いエピソードや王族のロングウィル公爵夫人の愛と情熱を伴った反乱活動など、個性的な人物のエピソードが分りやすく且つ軽快な文章で記されており時間を忘れて読み耽ってしまう。

登場人物の描写があまりにも魅力的なために、読了後、親しい友人達と離れ離れになってしまったかのような寂しさを感じたほどだ。是非、皆さんも本書を手に取り、フランスがもっとも偉大だった時代の個性豊かな王や貴族たちと触れ合い、彼らとの時間を共有して欲しい。そうする事で18世紀以降の文化現象の針がなぜヴェルサイユを指しているのかという疑問に、おのずと納得できる答えが見つかるであろう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら