幸か不幸か、65歳定年時代がやってきた! 企業の課題は現役世代との賃金バランス

報道ベースで見ても、定年を引き上げる企業は少しずつ増えている。ホンダや日本ガイシがそれぞれ今年4月から65歳に定年を引き上げるほか、北海道ガスなど地方企業にも広がっているようだ。

では、日本全体で65歳定年制がどれほど浸透しているのだろうか。

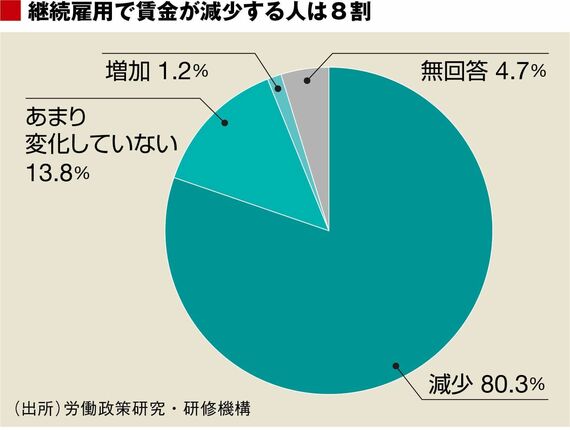

60歳以上の高年齢者の雇用については、2013年度から改正高年齢者雇用安定法が施行され、希望者全員を65歳まで雇用することが企業に義務づけられた。しかし、定年引き上げではなく給与水準を半分程度に引き下げる嘱託の雇用契約が大半であり、再雇用後に仕事の責任の重さが変わる人も3割強に達する。

働く側にも意識改革が必要

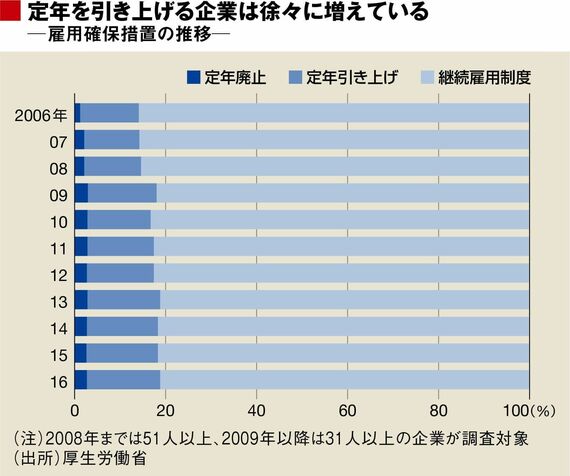

厚生労働省や同省所管の独立行政法人である労働政策研究・研修機構などの調査を基により詳しく見ると、まず高年齢者の雇用について継続雇用制度を選ぶ企業は徐々に減少し、定年引き上げを選択する企業が相対的に増えている。

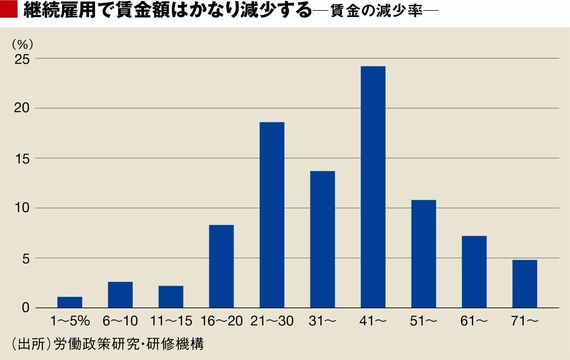

また、継続雇用された人の8割の人が「賃金が減少した」と答えている。また、「賃金が減少した」人の約24%が41~50%の減少率だった。21~60%の減少率が全体の7割弱を占める。

同機構が2016年に出した報告書「労働力不足時代における高年齢者雇用」では、高年齢者雇用の課題として、高年齢者と企業とのマッチングやキャリアチェンジ、能力開発などを指摘している。

具体的には、高年齢者は「短時間、近場で働きたい」という就業ニーズを持っているが、就業を希望していながら「適当な仕事が見つからなかった」という理由で就業していない高年齢者が約36%に上る。

また、高度成長期以降に就職した人の多くはホワイトカラーの仕事をしてきたため、ブルーカラー的な仕事をやりたがらない傾向があるという。定年時を意識して職業能力向上や転職準備をしているかという問いに対しては、「特に取り組んだことはない」と答える人が7割を占め、定年を意識した職業能力開発の取り組みは低調だ。

60歳を超えても働くことが普通になっている時代には、企業だけでなく、働く側にも意識改革が必要になりそうだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら