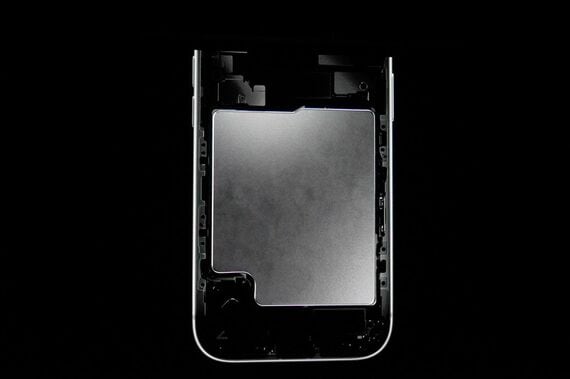

5.6mmの極薄iPhone Airのみならず、iPhone 17シリーズが国や地域別にeSIM専用端末となり、物理SIMスロットを完全に排除した理由

グローバル共通でeSIM専用モデルになったiPhone Airだが、現実的にはまだ障壁もある。国や地域によってはキャリアのeSIM対応が十分進んでいなかったり、規制によってeSIMが利用しづらいことがあるからだ。中国はその代表例で、実名登録や本人確認が厳しく、スマホへのeSIM搭載がほとんど進んでいない。

XiaomiやOPPOといった中国メーカーの端末にeSIMが搭載されていることはあるが、あれは中国国外に出荷する際の“海外向け”の仕様。同じモデルナンバーの端末でも、中国向けにはeSIMが搭載されていない場合がある。アップルはiPhone Airでこの壁を突破したものの、その壁は高く、発売は当初の予定から延期になってしまったようだ。

国や地域によって、ユーザーの好みは異なる

規制という壁に穴をあけることはできたものの、壁を完全に崩せるには至っていないというわけだ。また、国や地域によって、ユーザーの好みは異なってくる。eSIMの対応が進んでいない国や地域と隣接していたりすると、そこに出かけることも増えるため、SIMカードへの対応が求められやすい。こうした事情もあるため、iPhone 17シリーズを2つに分けたのは合理的な判断と言える。

ただし、これだとeSIMしか使えない端末を採用するモチベーションが乏しくなる。そこでアップルは、「iPhone 17 Pro/Pro Max」のeSIM専用モデルにバッテリーを積み増すことにした。eSIMだけにすればバッテリーがより持つようになるというメリットを打ち出し、普及を促進するというわけだ。これによって、アメリカ以外にもeSIM専用モデルが拡大した。日本もそんな市場の1つになる。

ノーマルモデルのiPhone 17は、eSIM専用化のハードウェア的なメリットが特にないのは残念だが、アップルが旗幟を鮮明にしたことで、今後、Androidスマホを開発するメーカーもここに追従する可能性が出てきた。あとから振り返ったとき、iPhone AirはスマホのeSIM専用化のきっかとなった1台としてその名が記憶されるものになるかもしれない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら