開始時間には、会場は親子連れで満席になっていました。アイスブレイクを兼ねて隣同士で自己紹介を促される参加者たちからは、愛媛県内だけでなく九州・関西・関東から来たという声が聞こえてきて、この学校への関心の高さがうかがえます。

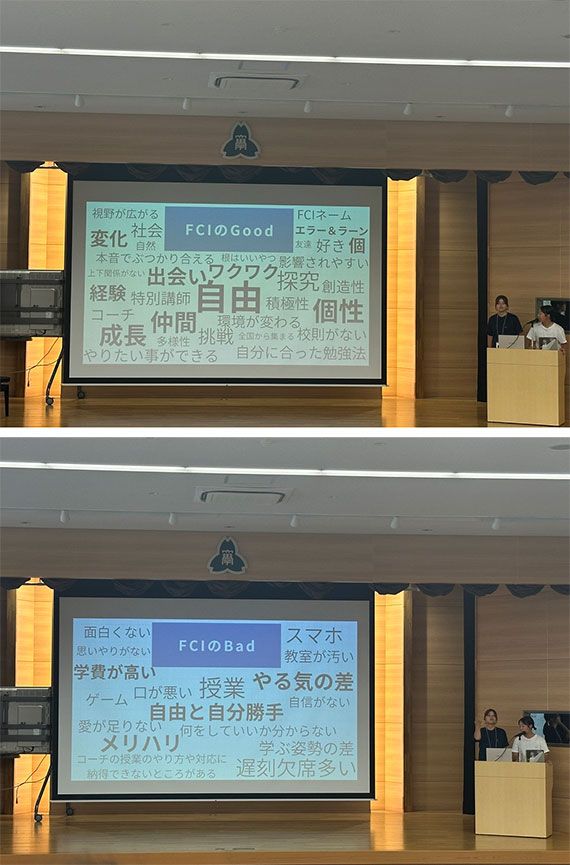

オープンスクールは、まずFCIのリアルというパートから始まり、1期生のアンケート結果から作られたテキストマイニングによるFCIのGoodとBadが紹介されました。興味深かったのは、その両方に自由があったこと。

(写真:筆者撮影)

「この学校には、何でも挑戦できる自由があるけど、自由は自分勝手と隣り合わせ」

「自由ということは、何でも自分たちで考えなくてはいけない不自由がある。でも、自由だから個性を発揮できるし、何にでも挑戦できる。挑戦すれば失敗もするけれど、それがこの学校が大事にするエラー・アンド・ラーンだ。できるかどうかわからないことに挑戦するからワクワクするし、成長もする」

生徒たちのアンケート結果には、自由を手に入れて葛藤する姿が浮かび上がっていました。入学から4カ月。2期生たちは、自由な環境の中でたくさんぶつかり、葛藤し、迷いながらチャレンジもして、その中で少しずつ自分たちを可視化しているようでした。

手になじむ「学び方」を選べる個別最適な授業スタイル

FCIでは、午前中が座学。午後が学校の外に出て探究活動をしますが、座学も先生による一方通行の授業はありません。

実際、一つの教室の中で、前の方で先生の講義を聞くグループ、友達同士で学び合うグループ、はたまた自分でスタディサプリを使って学習するなど、さまざまな学習スタイルが混在しているのです。

ついこれまでの常識に当てはめると、「それで授業が成り立つのか」と思ってしまいますが、生徒の1人は「数学は得意ではないのでコーチ(FCIでは先生をコーチと呼ぶ)の講義を聞いて学ぶけれど、ほかの科目では自学をして、わからないところを友人やコーチに聞いている」と話していました。

教科や習熟の度合いに応じて、試行錯誤しながら自分にとって最適な学習方法を探りながら、学んでいるようです。とはいえ、自分にはどの学習スタイルが合っているのかを見つけるまでには時間がかかるでしょうし、自分を律して集中しないと何もしないで流されてしまうこともあるでしょう。

ましてや、やりたいことを見つけていくのは簡単ではないのでは。アンケート結果にも、「何をしていいかわからない」「学ぶ姿勢の差」というワードが大きくなっていました。「やりたいことがある」生徒にとっては、これ以上ない環境があるけれど、「この学校に来れば楽ができる」と考えていたら、手にできるものも大きく差が出るのではと感じました。

そんな状況の中で、どこまで生徒を信じて寄り添えるのか、教員の胆力が試されます。そこで、会場の後ろでオープンスクールの様子を見守る岡田氏に、今のFCIについて話を聞きました。

(写真:筆者撮影)

「1期生は何もないところに覚悟を持って入ってきたし、われわれもよくわからない中で、1人ひとりと向き合いながら必死にやってきた1年でした。2期生は、まだ自由になったことにはしゃいでいる段階のものもいる。中には『テストもないし、自由で楽しそう』と思って入学してきた生徒もいて、当然トラブルもあります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら