相次ぐ教員の性犯罪…「学校が仕組みで防ぐ」実効性あるルールづくりの方法とは 教員の信頼が悪用されて起こる被害の「深刻さ」

進化する盗撮手口。監視強化が生む「安心」と「不信」のジレンマ

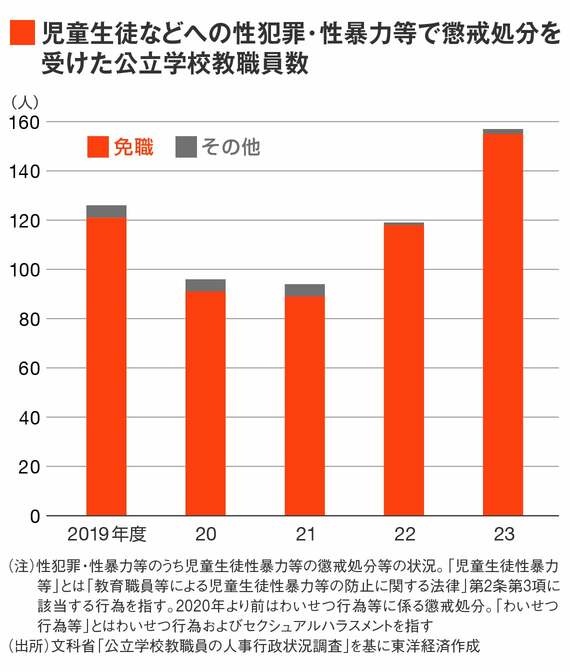

――教員による児童や生徒への性犯罪・性暴力が増加傾向にある背景には、どのような要因があるとお考えでしょうか。まずは、最近報道で注目され、大きな社会的反響を呼んでいる盗撮事件について、見解をお聞かせください。

第1に挙げられるのは、撮影機材の進化と普及です。現在、小型で高性能なカメラや録画機能付きのデバイスを手軽に入手でき、教育現場に持ち込みやすい。こうした状況が盗撮行為に至るまでのハードルを著しく下げていると言えるでしょう。

第2に、SNSやAIなどの技術が進化し、限られたメンバーだけのグループ内で犯罪を計画・実行したり、写真や動画を加工したりすることが、以前よりもずっと簡単になっていることが考えられます。

こうした手口はもともと「犯罪のプロ」が使っていましたが、今では一般の人でも同じような方法を使えるようになっています。つまり、学校のように安全だと信じられてきた場所でも、犯罪に手を染めやすい環境になってしまっている、ということです。

また、撮影や共有といった行為が、趣味嗜好として定着している実態も見逃せません。面識のない者同士がSNSで画像を共有することで、仲間の承認を得ようとエスカレートしたり、触発されて犯行におよんだりするのです(関連記事)。

――盗撮は、いわゆる「非接触型」の性加害として、比較的手を染めやすい側面があると考えられますが、そもそもなぜその一線を越えてしまうのでしょうか。どのような心理や動機があるとお考えですか。

小児性愛的傾向を持つ者や性犯罪者にとって、最終的な目的は「対象に接触し、自分の支配下に置くこと」にあると言われています。しかし、それが現実的に難しい状況においては、「視覚的に捉えること」がそれに代わる手段となります。

つまり、実際に手で触れることができない代わりに、カメラを通じて撮影し、その映像を自分のものとして持ち帰る行為が、心理的には「対象を所有した」という感覚につながり、性的な興奮や快感を得る手段となってしまうのです。

――盗撮の防止を目的としたスマートフォンなどの持ち込み制限や、防犯カメラの設置が検討されていますが、こうした対応策についてのご見解をお聞かせください。

まず、児童生徒の安全を守るという観点から、児童・生徒が集まる場に私物のスマートフォンやカメラを持ち込まないというルールの整備は、非常に有効だと考えています。不便だという声もあるようですが、私物のスマホやカメラを業務に使う理由は基本的にありません。連絡手段として必要であれば、従来の通話機能に限定された端末でも十分に役割を果たせるでしょう。