共学化や募集停止続く「女子大」の行方、打つ手はなし?執行部の決断力と資産がカギ 限られる選択肢、大学経営の共通課題でもある

学部系統別の大学入学者数の比較を見ると、「人文科学」への女子入学者数は、10年間で約3800人のマイナスで7%の減少となっています。同様に「教育」も約1600人のマイナスで6%の減少です。さらに厳しいのが「家政」です。約3000人のマイナス、20%近く減少しています。伝統的な女子大のかつての学部構成は、「文学部、生活科学部(家政学部)」ですので、学生募集が厳しいのは致し方ないことなのかもしれません。

では、大学進学で増えた女子はどの学部系統に入学しているのでしょうか。表を見ると「社会科学」と「保健」の増加が顕著です。「社会科学」では「商学・経済学」が増えています。「保健」は「看護学」の増加が目立ちます。ただ、表には出ていませんが「保健」で「看護学」と同じぐらい増加しているのが「保健その他」の分類ですが主にリハビリテーション分野の学科や専攻と思われます。

なお「工学」も4000人以上の増加ですが、増加数以上に「工学」は伸び率が目を引きます。男子に比べると実人数の規模は小さいですが、伸び率はこの10年で130%以上となっており、ほかの学部系統よりも伸びていることがわかります。つまり、女子大の不人気とは学部系統の不人気がその背景にあると言えます。

女子大の学部構成も大きく変化している

既存の学部が不人気であれば、多くの方は人気のある学部を作ればよいと考えると思います。その通りなのですが、新しい学部を開設するのは結構大変です。

「文学部、家政学部」しか設置していない大学が「経済学部」を開設しようとすれば、まず先生が必要です。文部科学省が定めた大学設置基準で学問分野によって必要な先生の最低限の人数が決められています。この人件費に加えて、教室あるいは校舎を増やさなければなりませんので、設備投資も必要になります。現在のキャンパス内に新校舎を建てるスペースがなければ土地も必要になります。

こうして考えていくと、新しい学部を設置するのは大変な投資であることがわかります。しかも、投資した資金が回収できるのかどうかは、学生募集をしてみなければわかりません。このように現金預金など、ある程度の資産が手元にない大学は新学部の設置も難しいのです。

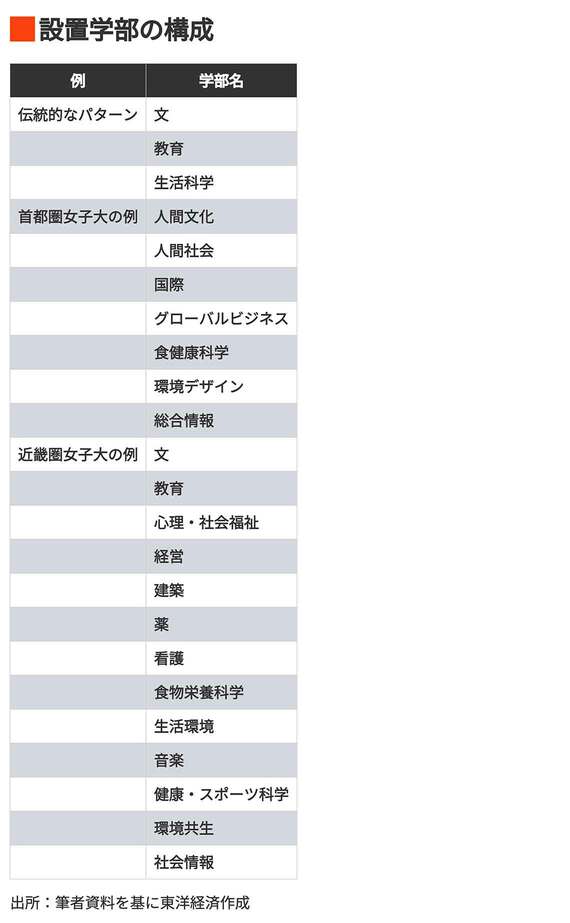

しかし、2000年代に入る頃から、一部の女子大は果敢に新しい学部を設置するなど大学改革を進めてきました。下記の例を見ると、首都圏女子大の例などは伝統的なパターンと比べると女子大とは思えないような学部構成です。近畿圏女子大の例も女子大とは思えないバリエーションと学部数です。

このように女子の大学進学者が増えている学部系統の新学部を設置して積極的な経営展開をしている女子大もあるのです。なお、前者は昭和女子大学(東京都世田谷区)、後者は武庫川女子大学(兵庫県西宮市)です。武庫川女子大学の場合はそのうえでさらに共学化という選択に至ったということです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら