後田氏も、目に見えないものを信じきれない教師や生徒は、その力を育てることに意味を感じられないが、だからこそ、授業評価を可視化し、モデルケースを作ることが重要だと言います。

一方で、外部の賞を取ることを学校教育の成果のように使われるケースもあります。これについては、「トロフィーを求めるのは本来の探究ではない。あくまでも授業なので、結果より全員にとって学んでよかった、この授業を通して自分にはこんな力がついて、将来に活かせそうだというものを作ることが大事だ」と後田氏は指摘します。

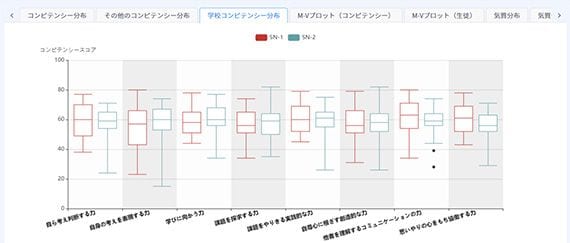

今の大学入試で問われているのは、総合的探究や部活、トロフィー歴を通じて、自分と社会を関連づけて分析できるかだと後田氏。Ai GROWでは、コンピテンシーの成長と学習歴をリンクさせることで、その成長に寄与した経験や活動を振り返り言語化するので、具体的に経験を成果として語ることができ総合型選抜にも活かせます。

(写真:Institution for a Global Society提供)

高校の役割は「卒業後も伸び続ける力」をどう育てるか

Ai GROWを導入して3年。非認知能力が高く同校のキャリアエリートに選ばれた生徒は、総合型選抜で難関大学に進学し、入学後もしっかりと単位を取りつつ起業したり、大学生活にポジティブに取り組む傾向が強い。

一方、一人で勉強だけをしていた生徒が、難関大学に進学後単位が取れずドロップアウトしてしまうケースもあり、とくに理系で顕著だそうですが、これは仲間が作れないと情報が取れずそこで負けてしまうのではないかと分析します。

「入試はゲームだ」という後田氏。ゲームは攻略法を覚えれば短期で突破できるが、高校で育てなければいけないのは、生徒が大学進学した後で生きる力です。

総合的探究の時間が正課になって3年経ちました。何のためにその時間があり、そこでどんな力をつけるのかという目的を明確にすること。そして実際にどんな成果があったのかを可視化することは、教える側にとっても、学ぶ側にとっても大切です。

今後評価の分野にももっとAIが活用されていくでしょうが、大切なのは、ダメ出しではなく、個々の強みを活かすフィードバックが得られること。それによって、生徒たちの自己効力感が高まり、自分で自分の人生の扉を開いていける力が育つことではないかと、今回の取材を通して感じました。

(注記のない写真:YAMATO / PIXTA)

執筆:教育ジャーナリスト 中曽根陽子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら