【後編】吹奏楽コンクールの審査基準や指導法に違和感、地域展開で「音楽基礎教育」が必須な理由 「音楽基礎教育」の欠落が招く、"芸術性"の停滞

吹奏楽コンクールの看板たる課題曲にこれだけの批判が集まることを考えれば、三摩氏の研究結果が表すように、吹奏楽人の音楽感性に“不確実さ”がにじみ出てしまっていることにもうなずけるのではないだろうか。

そしてこの点にこそ、部活動の地域展開で新しい価値を探求するための、「吹奏楽の本質」「担保すべき質」が隠れていると私は考える。

それは音楽としての基礎教育である。地域展開には、吹奏楽レパートリー(曲のリスト)の“質”を見極める目を養う「音楽基礎教育」の充実が必要不可欠である、と確信している。

吹奏楽におけるさまざまな指導法において、物理的そして、音楽的に普遍的な事実に裏打ちされた指導は、極めて少ない。例えば、合奏指導中はしばしば「音程やリズムを合わせなさい」と言われるが、これらについて「なぜ合わせなければいけないのか」「合わせることによってどういった効果が生まれるのか」を論理的に説明した記述は、これまで指導書などで目にしたことはほとんどない。

本来の意味は、音程やリズムを合わせて合奏音の響きの濁りを減少させることで、そこから感じ取られる色や温度などのイマジネーションの推移と、作曲技法における和声の推移が結びつけられるという、非常に重要な目的があるにもかかわらず、だ。

また吹奏楽コンクールにおいても、その審査方法は主観的なものに終始している。近年では改善されたが、数年前まで吹奏楽コンクール全国大会の審査は、1団体が課題曲と自由曲を1曲ずつ演奏するにもかかわらず、2曲を総合した「A・B・C」の3段階で評価するというものであった。この方式は2024年に変更されたが、それでも課題曲・自由曲をそれぞれ「A・B・C」で評価するというもので、根本的な変化はなかった。

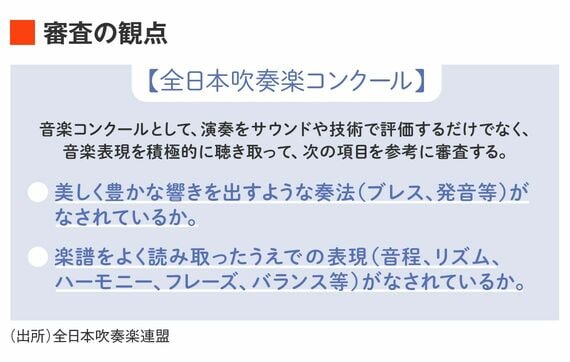

たしかに、音楽そのものを評価することがたやすくないことは、多くの人が認識している。しかしながら、全日本吹奏楽連盟が明示している「審査の観点」で説明されているものは、文字通りあくまで“観点”でしかなく、何をもって評価の高低がなされるべきかについては書かれていないのだ。

審査基準の細目が設定されていないということは、このコンクール自体が目指す「吹奏楽が進むべき方向性」すなわち「プリンシプル」が存在しないということでもある。それは「多様性」とは言いがたいものではないだろうか。これも、三摩論によって詳らかになった“吹奏楽審査の曖昧さ”の要因に挙げられるだろう。

吹奏楽部における「音楽基礎教育」の欠落が招くもの

他方、しばしば吹奏楽部の最も重要な役割は社会教育である、と言われる。それが重要な要素の1つであることに疑問はないが、吹奏楽を通して社会教育を施す根幹は、本来「音楽基礎教育」にあるはずだ。

音楽演奏は、音楽理論やソルフェージュ(楽譜の読み方を中心とした訓練)、音響、運動生理学(呼吸法や体幹の意識など)など、さまざまな要素の連携によって成り立っていると考えられる。しかし、その指導メソードが、論理性と演奏感性の境界域を埋められる論拠をもって作られた例は、こと吹奏楽においては極めて少ない。多数流布されている合奏指導教本においても、感覚的な説明に終始しているものが多く、客観性に欠けていると言わざるをえない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら