先生を悩ませる「魔の6月」にどう対処?"人的環境のユニバーサルデザイン"の視点から 「心理的安全性」が確保された学びの場が必要

しかしながら、通常学級に8.8パーセント以上在籍していると言われる、何らかの配慮が必要な児童・生徒たちも集団活動に参加していることを考えると、「みんな一緒に」「みんなが1つに」という活動の別な側面に気づかされるのです。

例えば、自閉スペクトラム症の児童・生徒の中には、感覚過敏のために他者との身体接触を苦痛に感じる子もいます。また姿勢保持のつまずきをはじめ、運動機能に課題がある子もいるわけです。たとえ体格のよい子でも、何人もの仲間を背中で支えることが困難な場合もありますし、同じ力が加わってもほかの子より強い痛みを感じてしまう子もいるでしょう。

学校教育における一体感がもたらす感動は「同じ学年の子どもなら、努力すればみんな同じことができるはず」という認識の上に成り立っています。多様な子どもたちが存在し、共に生活し、共に学ぶ「インクルーシブな学び」との大きな隔たりを感じざるを得ないのです。

「みんなが努力すれば、絶対に成功するはず」という先生の熱い思いを敏感に感じ取った子どもたちが、クラスメイトに「ちゃんとやろうよ」「もっとがんばれよ」と声をかけるのもごく自然な流れです。

しかし、クラス対抗で競うような場面では、発達につまずきがある子どもが「足を引っ張る存在」としてクローズアップされてしまう心配も大いにあるのです。

より多くの子どもたちのための「教育のユニバーサルデザイン」

「同じ学年なら同じことができて当然」という前提で先生が指導すると、子どもたちにも同じ認識が生まれ、できて当然のことができないクラスメイトを責める気持ちになることは容易に想像できます。

この状況を先生が肯定的に捉え、そのままにしていると、無意識ながら先生も加担した「いじめ」にエスカレートする恐れがあります。

反対に、できない子どもに対して周囲の子どもたちがあまりに厳しくあたるようであれば、先生も止めに入ることになります。そうすると周囲の子どもたちは「どうして先生とクラスのためにやっている自分たちが注意されて、ちゃんとできないあの子は守られるのか」と納得いかない思いに駆られるでしょう。

ここで子どもたちに心の変化が生じ、先生に不信感を感じるようになってしまうのです。こうした周囲の子どもたちの不満が蓄積して、学級がギクシャクする引き金となるのです。

多様な子どもたちが共に学ぶインクルーシブな学級づくりでは、子どもたちに「安心感(心理的安全性)」を提供できるかどうかがカギとなります。

合理的配慮ももちろん大切ですが、とくに6月期を乗り越えるには、子どもたち一人ひとりの安心感を大切にする「人的環境のユニバーサルデザイン」を意識した学級づくりが効果的です。

ユニバーサルデザインという考え方は、もともとは建築やものづくりの分野から生まれた概念ですが、教育の場においても非常に有効です。教育のユニバーサルデザインとは、”より多くの子どもたちにとって、わかりやすく、学びやすく配慮された教育のデザイン”と定義されています。

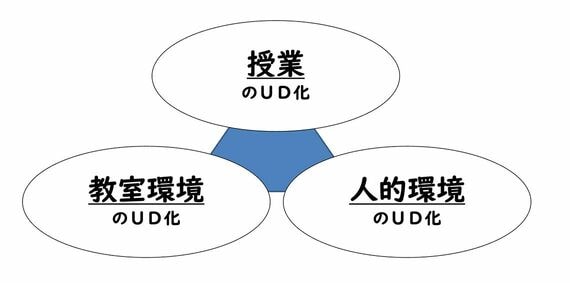

特別支援教育と限定せず、「多様なすべての子どもたちにとって学びやすい、参加しやすい」を目指すものです。教育のユニバーサルデザインは、①教室環境、②授業、③人的環境の3つのユニバーサルデザインからなると考えますが、ここでは人的環境のユニバーサルデザインについてお話しします。

「失敗から学び合える場」をつくる

人的環境のユニバーサルデザインが目指すのは、「失敗から学び合うことができる場づくり」です。

子どもたちは、間違えることを恐れたり、他者と違う意見だと受け入れてもらえないのではないかと気にしたりして、発言を控えてしまうことがあります。ですから、「間違っても大丈夫」「人と違ってもいい」と感じられる、「心理的安全性」が確保された学びの場を作ることが必要なのです。