暴言・課金・けんか…子どものゲーム問題どう解決?「やめなさい」は逆効果な訳 必要なのは感情を否定しない「対処スキル」

ゲームに夢中になると暴言やトラブルが起こりやすい?

子どもがゲームに夢中になると、言葉遣いが荒くなったり、課金したがったりと、保護者は対応に困ることも多いのではないでしょうか。言葉遣いが乱れると、ゲーム中のチャットやボイスチャットで相手を傷つけるような発言をしてしまうおそれもあります。

また、課金については、知らないうちに保護者のクレジットカードを使用し、高額な課金をしてしまうケースも見られます。

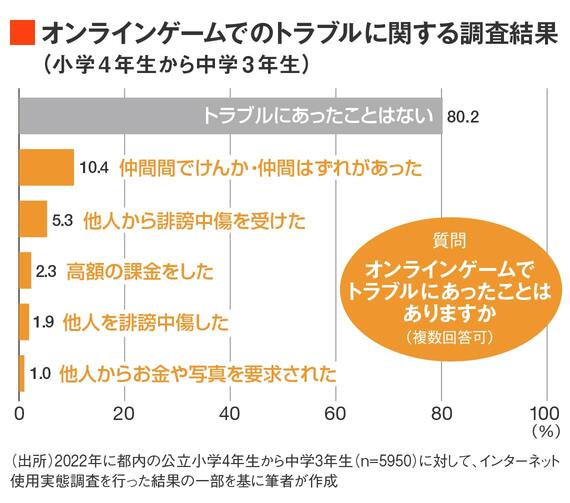

では実際、どの程度の子どもたちがこうしたトラブルを経験しているのでしょうか。筆者が都内の公立小中学生を対象に実施した調査では、多くの子どもがトラブルは経験していないと回答した一方で、「仲間とのけんかや仲間外れ」が約10%、「誹謗中傷を受けた」が約5%、「高額課金をした」が約2%と、一定数がトラブルを経験していることがわかりました。

カウンセリングの現場では、シューティングゲームでの敗北や仲間のミスによるいら立ちから、暴言を吐いたり、机を叩いたり、家の中の物に当たって怒りを爆発させる子どももいます。保護者が止めようとする中で、さらにヒートアップして保護者に手を出してしまうケースも見てきました。

また、ゲーム依存の相談では、小学生から大学生まで幅広い年代で「ガチャ課金がやめられない」という訴えが寄せられています。そうした依存性から、最初はお小遣いの範囲で課金していても、次第にのめり込み、保護者のカードを使って数万円から数十万円を使ってしまう事態に陥りかねません。

単なる「〜してはいけない」ではやめられない

暴言や課金行為を目にしたとき、「やめなさい」「怒っちゃだめでしょ」と咄嗟に注意してしまうのは自然な反応です。しかし、こうした声かけでは、子どもの行動を根本的に変えることは難しいといえます。

心理学では、人がある行動を繰り返すのは、その行動にはその人にとって何か「いいこと」が起きているからと考えます。暴言や物に当たることで、悔しさやイライラといった不快な感情が一時的に発散され、スッキリした感覚が得られる場合、その行動は繰り返されてされてしまいます。

ネット・ゲーム依存予防回復支援サービスMIRA-i(ミライ)所長、一般社団法人日本デジタルウェルビーイング協会代表理事、公認心理師、臨床心理士、社会福祉士

東京学芸大学大学院修了後、家庭裁判所調査官を経て、病院・福祉施設にて勤務。2019年ネット・ゲーム依存予防回復支援MIRA-i(ミライ)を立ち上げ、カウンセリングや予防啓発活動を行う。著書に『専門家が親に教える子どものネット・ゲーム依存問題解決ガイド』

(写真:本人提供)