「研究指定校やめた」芦屋市、完全自主参加制の研究体制で広がった"子どもに委ねる学び" 教委が事務も代行「ONE STEPpers」仕組みが凄い

尾上氏も、「私も甘利も元教員で、『押し付けられる研究はもう嫌だ』という共通の思いがありました。子どもたちと教員の実態を考えれば、体制を変えなければいけないと思いました」と話す。

研究指定校を廃止、「自主参加」を徹底すると……?

そこで教委は、2024年度から研究指定校と研究発表会を廃止して、探究的な学び研究推進チーム「ONE STEPpers」を立ち上げた。一番の特色は、「来る者拒まず、去る者追わず」の完全な自主参加制であること。各学校から必ず参加者を出すという決まりはなく、教委が「参加しませんか」と勧誘することもない。

また、「子どもの主体性を回復する」という研究テーマに関わることであれば、自分のしたい研究をやりたい方法で、やりたいだけ研究できるとした。月1回、互いの実践を持ち寄りその価値を共有するリフレクション会議を開催しており、教員らはScTN代表理事の山口裕也氏や同市教委教育アドバイザーの苫野一徳氏から、個別の実践に対して助言をもらうことができる。ちなみにこの会議も強制ではなく、リモート参加や欠席を自由に選べる。

そのほか教委のサポートとしては、講師の助言の下で授業開発を行う「プロジェクト研究」、愛知県東浦町立緒川小学校や名古屋市立山吹小学校、長野県伊那市立伊那小学校などの「先進校視察」、同市のアドバイザーである鈴木寛氏や苫野氏との対話会などに参加できる「研修会」がある。理論から学びたい人は研修会に参加、具体例が見たい人は先進校を視察、実践的に学びたい人はプロジェクト研究に参加できるようになっているのだ。

「すべてに参加する教員もいれば、どれにも参加しない教員もいます。あくまでも、自分の興味と関心、体力と相談しながら研究方法を選択できるようにしています」(甘利氏)

さらに教員が研究に没頭できるよう、教委は講師の選定や日程調整、謝金の支払い、消耗品の購入などの事務作業をすべて代行する。教員の自腹はなく、交通費等も含めてすべて費用は市の予算360万円で運営している。

徹底的に「教員を信じ委ねる」ことにした結果、現在までに市内教員約300名のうち、20~60代の38名が「ONE STEPpers」に参加しているという。

「授業の主体は自分だ」という意識が向上

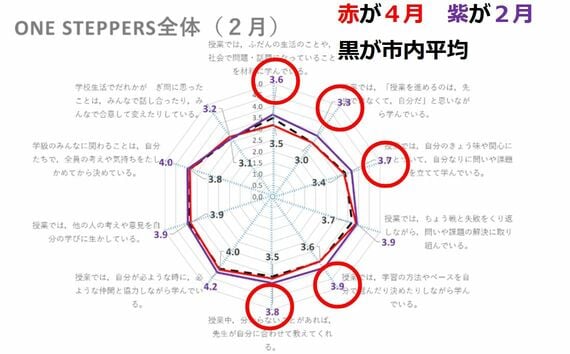

2024年度、個別の研究テーマとして多かったのは、自由進度学習やPBLだという。そうした実践の広がりにより、一定の成果も得られた。同市は年に4回、前述の山口氏が開発した「ScTN質問紙」を使って主体的・対話的で深い学びの実現状況を測定しているが、そこに変化が表れた。

「市内全体としては、ほぼ変化は見られませんでした。初年度の試験的な取り組みの中では、変化がないほうが自然だと考えています。しかし、ONE STEPpersに参加した教員らのクラスでは、学習指導の個別化や学習内容の個性化が進み、子どもたちの『授業の主体は自分だ』という意識が高まりました。一方、『学校生活を自分たちで変えている』という実感については変化が見られず、協働的な学びや学校の行事づくりなどに課題があると言えます。2025年度からは子どもの関係づくりや自治的諸活動の研究をしてきた指導主事も運営に加わることになりましたので、この課題に関心のある教員をしっかりとサポートして研究を進められたらと思います」(甘利氏)

(写真:芦屋市教育委員会資料)

「ONE STEPpers」参加教員の手応えと変化

ONE STEPpersに参加した教員はこの取り組みをどう捉えているのか。岩園小学校の近藤香織氏(教員歴12年)は、子どもに委ねる授業を進めるにあたって迷うことがあり参加を決めた。「当初は皆さんから教えていただこうという受け身の姿勢でしたが、プロジェクト研究への参加を機に主体的に授業づくりができ、実際の授業では算数の苦手な子どもが積極的になったり、意欲的に楽しんでくれたりするようになりました」と振り返る。