言語脳科学者が警鐘、デジタル機器が「子どもの言語理解」を阻害する危険性 研究でわかった「紙への手書き」のメリットとは

「手書き」のほうが「記憶の定着」に有利

――ご専門の言語脳科学とは、どのような学問なのでしょうか。

人間が言葉を使える能力を明らかにするため、MRI(磁気共鳴画像法)などを使って脳の反応を測定し、科学的に検証していくことがテーマとなっています。アメリカの言語学者であるノーム・チョムスキーは、「言語に規則があるのは、言語が自然法則に従っているためだ」とする言語生得説を唱えましたが、実際、脳科学のアプローチからそれを裏付ける結果が出てきています。最終的には芸術表現の能力が脳のどこに宿っているのかなどを明らかにできたらと考えています。

現状の成果としては、手話も自然言語であることが学問的に裏付けられたため、ろう児が手話を獲得する必要性や教育環境の整備について提言できるようになりました。また、自然な音声に接する環境があれば、大人になっても複数の言語を習得することが可能であることもわかってきており、私の研究室では言語習得に関する研究も盛んに行われています。

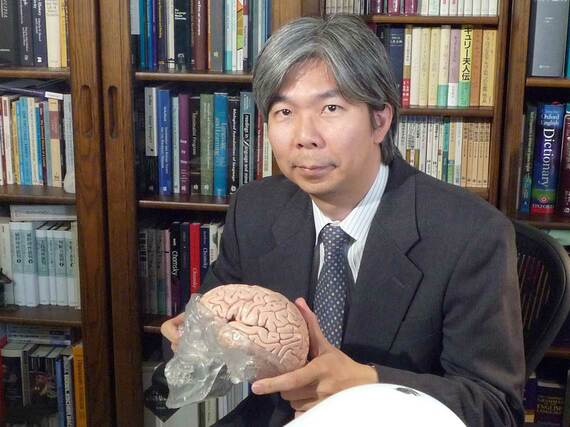

東京大学大学院総合文化研究科教授

1964年東京生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了。東京大学医学部助手、ハーバード大学医学部リサーチフェロー、マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学大学院総合文化研究科助教授・准教授を経て、2012年より現職。著書に『言語の脳科学』(中公新書、毎日出版文化賞受賞)、『デジタル脳クライシス』(朝日新書)など多数

(写真:本人提供)

――ご著書には「タブレット端末よりも手書きのほうが、記憶が定着しやすい」といったことが書かれていましたが、改めて手書きの有用性についてお聞かせください。

手書きの研究はまだ少ないのですが、私が携わった共同研究「紙の手帳VSモバイル機器:記憶想起時における脳活動の差」では、使用するメディアによって記銘に要する時間が異なり、想起時の成績や脳活動に差があるという結果が得られました。紙の手帳への手書きのほうが、紙と書き込んだ文字の位置関係など、書いた内容を思い出す際の手がかりが豊富であるため、記憶の定着に有利だということがわかったのです。

また手書きには、自分の考えをまとめ、それを批判的に見直すだけの時間的な余裕があります。例えば、自身の考えを発表しようと思った場合、脳は内容を吟味し、理解し直し、表現を改めて創造的に出力するという検証を繰り返します。そのため、字数制限が先立ってやり取りするようなSNSなどは脳にとって不自然な入出力となり、本来の解釈や表現という大事な過程がおろそかになってしまうと考えられます。

教育の議論で見落とされている「脳のメカニズム」

――大事な過程とは、どういうことでしょうか。

脳にとって何が自然な入力なのか、その入力をどう理解してどのように出力するのか。このメカニズムはある程度解明されています。まず見たり聞いたりといった「入力」があり、「想像」で補ったうえで「構造化」をして、「理解」や「記憶」と照らし合わせた「解釈」を行い、適切な「表現」によって「創造」をして「出力」されます。本来、教育もこうした「想像と創造を支える脳のメカニズム」を土台にして議論しなければいけません。