2024年度「全国学力・学習状況調査」、算数は立体図形に関する知識の活用に課題 授業改善や指導方法改善の方向性の手がかりに

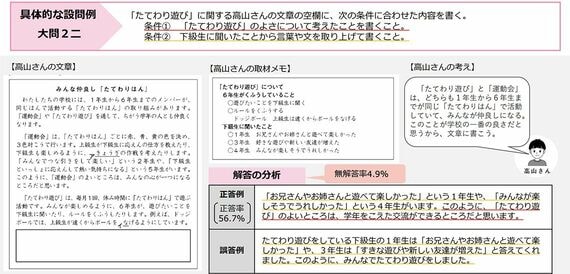

「例えば、『取材メモの事実を踏まえて、自分の考えを述べなさい』という設問で、事実をそのまま自分の意見として記述してしまうケースが多かったです。一方で、物語の全体像を捉えたり、情報を適切に関連付けたりする力については一定の成果が確認されています」

表現や語彙の効果を考える力も比較的高い水準にあることがわかっており、学校現場での言語活動の取り組みが功を奏していると言える。大金氏は、次のような指導改善のポイントを挙げる。

「文章を書く際には、事実と意見を明確に区別して、書き方を工夫することが必要です。また、取り上げた事実が自分の考えを裏付けるものであるかを振り返り、書き直す過程を授業に取り入れることが有効だと考えられます」

算数

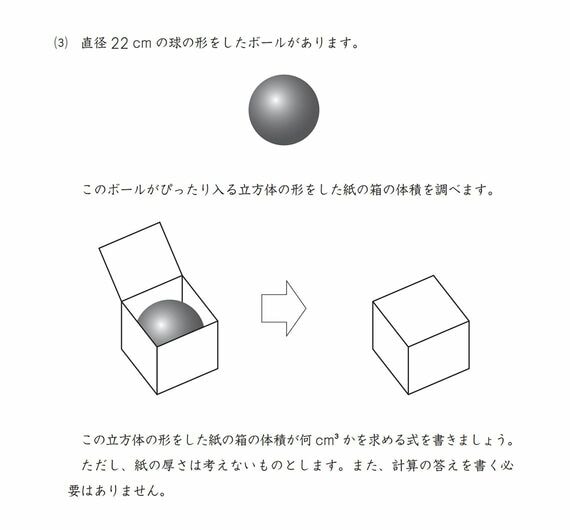

算数では、図形や速さ、割合といった基本的な分野において、児童が一定の知識を持ちながらも、その活用や応用に課題が見られた。特に「立体図形の体積を求める問題」で、誤答率が高い結果となった。

「直径22センチの球がぴったり収まる立方体の体積を求める問題では、22×22×22で解を求めるのですが、円周率を使った誤答や、辺の長さを誤解した計算が散見されました。

この問題は、公式の使い方だけでなく、図形の構成要素を正確に理解する力を問うものです。児童の回答を分析することで、公式を覚えるだけでは不十分であることが改めて明らかになりました。公式の暗記だけでなく、公式がどのような意味を持つのかを理解し、必要な情報を判断できるようにすることが必要です」

また、速さに関する問題でも、日常生活に密接した場面を設定した問題で正答率が低かった。自転車の速さを問う問題では、単位量あたりの理解が不十分な児童が多く見られたという。

「速さの概念を単なる公式ではなく、生活の中でどう捉えるかを具体的に教える必要があります。例えば、家から学校までの道のりや移動時間を実際に測定し、それを速さとして考える授業を行うことで、児童の理解が深まるでしょう」

数学

中学校の数学では、基礎的な知識や技能の習得はおおむね順調であるものの、「数学的な表現を用いた問題解決」や「データの分布の傾向を読み取る」課題に難しさが見られた。特に、箱ひげ図(データの分布を視覚的に表すための統計グラフ)を用いたデータの解釈を問う問題では、判断の根拠を具体的に説明できない生徒が目立った。

「例えば、『車型ロボットの速度が速くなるとオーバーランの距離が長くなる理由を箱ひげ図で説明しなさい』という問題で、多くの生徒がデータの分布を正しく読み取れないか、根拠を記述できませんでした」