どうなる「GIGAスクール構想第2期」、1人1台端末の更新で新たな地域格差も? 共同調達で期待される底上げ、校務DXも課題

懸念される都道府県間の「地域格差」

――端末を都道府県単位で共同調達することと、各自治体が独自に特色ある教育活動を行うことは、両立し得るのでしょうか。

端末などのICT環境は、演劇でいう「舞台」のようなものです。舞台は自治体ごとに別々に作るのではなく共通化したほうが、コスト面や人事異動など教員特有の制度運用においてのメリットがあります。

そして舞台は同じでも、そこで行う教育実践は自治体ごとに特色あるものを打ち出すことは十分に可能です。また舞台を共有しているからこそ、ほかの自治体と連携しながら教育活動を展開していくなどの新たな展望も開けていくと思います。

――現在各都道府県によって進められている共同調達会議の現状については、どうご覧になっていますか。

都道府県の担当者の意識の違いによって、地域格差が生じることを懸念しています。文科省が共同調達会議による「底上げ」を期待しているのは、裏を返せば、市町村ごとのGIGAスクールの進捗状況に差が出ていることを問題視しているためです。

そこで重要になるのが、都道府県の担当者の役割です。各市町村の状況を把握したうえで、全体の底上げを図ることを意識した提案や調整を期待したいのですが、担当者が市町村の単なる取りまとめ役のようなスタンスで臨むと、底上げどころか、逆に低いほうに引きずられることになりかねません。

実際、すでにそのような地域も見受けられ、都道府県担当者が「何をどうしたらよいのかわからない」と頭を抱えているといったケース、都道府県側がただ最低スペックを満たしているのみの端末を調達しようとしていることに対して市町村側が反発するケースなどをお聞きすることもあります。

こうした中で、私がアドバイザーを務めている香川県などは、県の指導主事が非常に精力的に活動しています。県内の各市町村を1つひとつ回りながら、情報収集を行うとともに、「NEXT GIGA」の狙いや概要を丁寧に説明しています。そのうえで県としてのICT環境のあり方についてのデザインを描き、共有化を図ろうとしているわけです。こうした地域とそうでない地域との格差が、あと1、2年もすると顕著になってくるのではないでしょうか。

まず達成すべきは「舞台」の整備

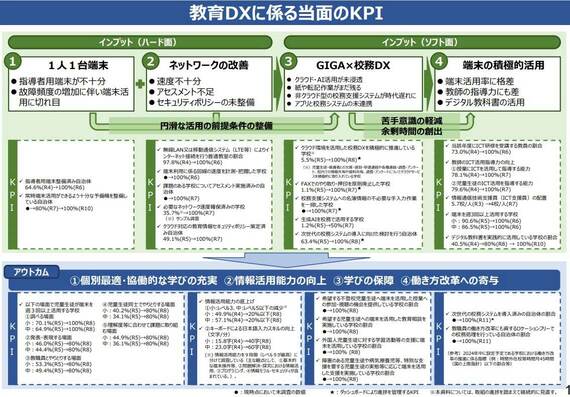

――文科省ではデジタル行財政改革会議において、GIGAスクールに関わる「教育DXに係る当面のKPI」を示しています。このKPIを達成していくうえで重視すべことは何でしょうか。

文科省が示したKPIは、回線速度の改善やセキュリティポリシーの策定、校務DXといった「ICT環境の基盤整備」に関するものと、児童生徒の端末活用や情報活用能力など「ICTの利活用」に関するものに大きく分けられます。

このうち教育委員会としてまず達成すべきなのは、基盤整備に関するKPIです。ICT環境という「舞台」が整備されていない中で、現場の教員にICTを活用した個別最適な学びや協働的な学びの充実を求めても、教員に負担を強いるばかりになります。

確かに「子どもたちは端末を使って、こんな表現活動に取り組んでいます」といったキラキラした実践は目につきやすく、行政としても外部にアピールしやすいでしょう。しかし、優先順位を間違えないことが大切です。

――デジタル行財政改革会議では、校務DXの遅れも指摘されていました。

いまだに解消されていない大きな課題として、多くの学校において校務系のネットワークと学習系のネットワークが分離されているために、現場の教員に不必要な負荷がかかっていることが挙げられます。ネットワーク間で情報のやり取りをする際には、管理職の許可を得たうえで、所定のマニュアルに沿って作業を行うといった手間が生じているのです。