生徒たちが疲れ切っていた公立進学校「脱偏差値型の進路指導」で起きた大変化 長崎県立諫早高等学校「キャリア検討会」の成果

元気のない生徒たちを動かした「仕掛け」とは?

長崎県立諫早高校は、進学校として知られるが、なぜ脱偏差値型の進路指導「キャリア検討会」を始めることになったのだろうか。

後田康蔵氏が諫早高校に着任したのは、同校が創立100周年を終え、附属中学を開設して中高一貫教育を始めた2011年のこと。後田氏にとって母校だったこともあり、期待を胸に着任したが、受け持った3年生たちの様子は気がかりなものだった。朝や放課後の補習、宿題、部活動などに追われ、元気がなく疲れ切っていたという。

長崎県立諫早高等学校 指導教諭(探究)

教職28年目、諫早高校は13年目。進路指導主事、教務主任を経て現職。そのほか、進路指導にかかるジェンダーバイアスの学術研究や東京財団研究協力者も務めている

「当時、国公立大学の現役進学率1位という実績もあってか、学校全体で評価の軸が勉強に置かれていました。生徒には何を聞いても同じような答えが返ってくるし、進路も入りたい大学という視点ではなく、偏差値を基準とした選択に終始していました。しかし、実際に生徒たちとちゃんと話してみると、心の中では面白いことを考えている子も多い。このままで本当にいいのか、生徒たちにもっとチャレンジさせてあげたいと考えるようになりました」

そこで、後田氏は進路指導主事になった2014年に、生徒たちの余裕を生み出すため宿題を減らして朝補習も廃止。さらに、偏差値にとらわれず本人に合った進路を考える「キャリア検討会」も提案した。しかし、これに関しては、「なぜ考えなくてもいいことを生徒にわざわざ考えさせるのか」と周囲からの反対に遭ったという。

そのため、まずは生徒たちのほうから下地を整えようと、若くして活躍する人物を講師として招き、意見交換会を行うイベント「グローバル講演会」の開催を2016年にスタート。刺激を受けた生徒たちは、この企画・運営をやりたいと自らチームを発足させたという。以降、年2~3回の頻度でグローバル講演会を継続しているが、有志の生徒たちが自ら講師の手配から交渉、運営まですべてを担っている。

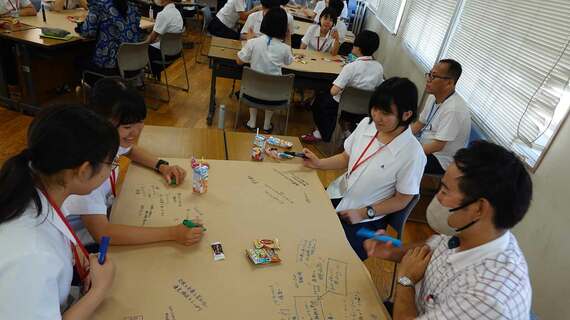

主体的に動き始めるようになった生徒たちの姿を目の当たりにし、教員たちの認識も変化し始めたという。大学入試改革の第1期生となる生徒たちが入学してきた2017年から、学力検討会と志望校検討会に加え、新たに「キャリア検討会」を始めることになったのだ

そこには1人の生徒の存在も後押しした。山邊鈴(やまべ・りん)さんだ。附属中からの内進生だったが、中学生の頃から国内外の格差や貧困に関心を持ち、NPO活動などを始め、高校時代に執筆した「この割れ切った世界の片隅で」という記事で話題となったZ世代の1人。現在は、ヒラリー・クリントンも卒業したアメリカ・ボストンの名門女子大、ウェルズリー大学に在学している。

「山邊さんは中学時代から目立っていました。彼女のような行動力のある子が、高校に入っても窮屈な思いをしないようにしなければいけないという思いが、キャリア教育を中心とした学校改革を進めていく大きな原動力となりましたね」