子どもは「容姿を磨くよりも勉強すべき」と言う大人に知ってほしい「装う」意味 外見を気にすることが「成長の機会」になるワケ

未就学児の3〜4割がすでにメイクを経験

――まず、「装い」とは何でしょうか。

簡単に言うと、身体の外観を整えたり飾ったりして変化させることです。例えば、化粧、服装、アクセサリーなどによる装飾、ヘアスタイリング・ヘアカラーなどが挙げられます。それだけでなく、痩せるためのダイエットや歯科矯正、タトゥー、美容整形なども装いに含まれています。人は、どのような時代・文化にあっても何かしらの装いを行っています。

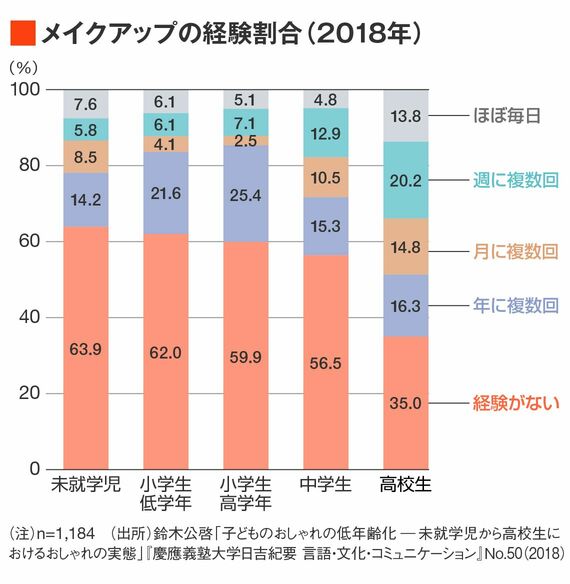

――鈴木先生の調査によれば、未就学児でも3〜4割がスキンケアやメイク、ネイル、アクセサリーでの装いの経験があるそうですね。

私が2018年に調査を行ったこの結果に対し、よく言われるのが「思ったより割合が高い」や「低年齢化が進んでいる」ということ。しかし、子どものおしゃれの実態に関しては今までデータとして明らかになっていなかったため、過去から実際にどのくらい増えているのかはわかりません。子どもがメイクに興味を持つこと、親に隠れてメイクをすることなどは昔からあったわけで、最近の子どもが急におしゃれに関心を持ったというわけではないと思います。

ただ、今は子ども向けのネイルやメイクアイテムがおもちゃ屋さんで売っていますし、100円ショップにも置いてありますから、昔よりは購入しやすい環境だと言えます。また、子どもがおしゃれすることに対して、昔より世の中が寛容になっていることもあり、おしゃれを経験する子どもの割合は大きくなっていると思われます。

――自分の容姿や外見を気にすることは、子どもの成長においてどんな意味を持つのでしょうか。

それは、社会に適応するうえで重要なことです。例えば、就職活動で周りがリクルートスーツを着ている中で、半袖短パンで行ったら変な目で見られるし、大事な用事で人と会うときに身なりが乱れていれば、相手に対する敬意がないと思われてしまいます。外見を意識することは、文化の中で他者を慮って生活している、社会に適応しているという1つの指標と言えます。

また装うことは、「自分はどんな人間なのか、どうなりたいのか」にも通じます。「この服は自分には似合うのかな」「周りの人に変に思われないかな」などと悩み、葛藤しながら自分の状態と憧れを社会規範の中ですり合わせていくことは、自分を構築するという意味でもとても重要なことです。

そして、うつ病や認知症などになると、外見を気にしなくなって装わなくなっていく方もいます。つまり、装うことは社会との接点、バウンダリー(境界線)でもあります。健康なときはできていたことができなくなるということは、社会への適応状態を表すバロメーターにもなると言えるでしょう。

なぜ大人は「容姿を磨くより勉強すべき」と思うのか

――子どもがメイクやダイエットといった「装うこと」に興味を持ったとき、戸惑ってしまう保護者もいるかと思います。どう受け止めるのがいいのでしょうか。

子どもが外見を意識することは、本来悪いことではありません。今はまだ、「勉強できるほどよい」という評価基準を社会、そして人々が持っているから、勉強を頑張る子が評価されますよね。また、スポーツも許容されているので、「スポーツができればあまり勉強しなくてもいい」と考えるかもしれない。

東京未来大学 こども心理学部 こども心理学科心理専攻 准教授

東洋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門は社会心理学、性格心理、臨床社会心理学。装いや外見、身体に関する研究を幅広く行う。編著書に『装いの心理学-整え飾るこころと行動』(北大路書房)、『〈よそおい〉の心理学-サバイブ技法としての身体装飾』(北大路書房)、『痩せという身体の装い-印象管理の視点から』(ナカニシヤ出版)など

(写真:本人提供)