「1人勤務」の養護教諭、命に関わる緊迫感の中で増え続ける業務に負担大 倍率7倍かつ経験者多数、潜在人材の活用は

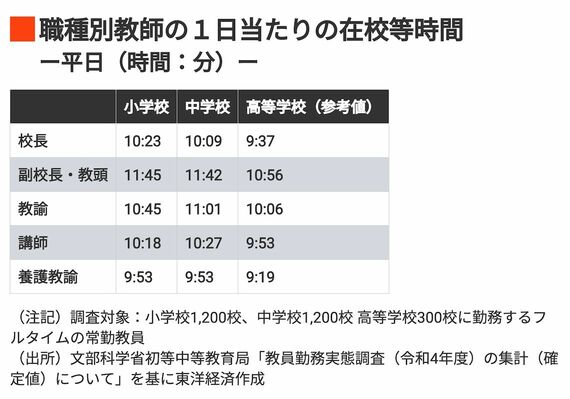

文部科学省初等中等教育局の「教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について」によると、令和4年度の養護教諭の1日当たりの在校等時間は小学校・中学校ともに9時間53分だった。

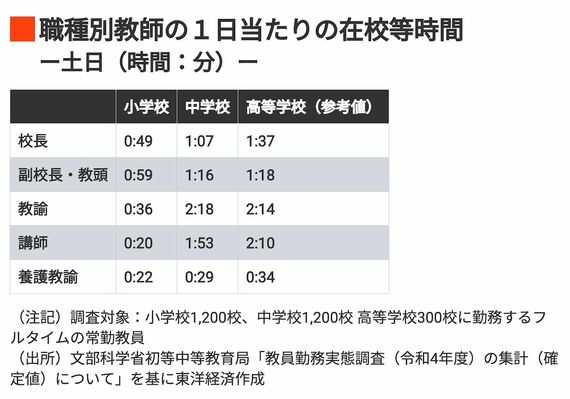

児童生徒の健康に関する記録は学外に持ち出せないため、事務処理が終わらない場合は子どもたちのいない休日に出勤してまとまった時間を確保している。

命にかかわるプレッシャーが毎日続く中での業務

養護教諭は医療従事者ではないため、保健室で施せるのは医療行為ではなく救急処置までだ。それでも「命にかかわることなので、ミス1つあってはいけないという重責がつねにあった」と、にこさんは振り返る。

病院のように十分な設備があるわけではない環境で、学校における事故は時系列で記録を取られ、ネガティブなニュースは大きく報じられる。

「説明責任が大きいため、医療関係の方からも『大変だよね』と言われます。表情には出せませんが、自分の一判断いち判断すべてが子どもの命に関わる、という緊迫感が毎日続く中で行動しているので、そういった点での負担も大きい仕事だと感じます」

こうしたプレッシャーにさらされながら、日々の健康観察に加えて学校保健特有の年間スケジュールは目白押しだ。1学期は定期健康診断が肝で、全児童生徒の受診の有無や1人ひとりの結果を記録するなど、事前準備から事後処理まで事務作業でパソコンに向かい続ける日々だという。

その後も校外行事への同行、水泳指導、熱中症や長期休業明けの体調管理、就学時検診、感染症対策、いじめや不登校などのケース会議など枚挙にいとまがない。

「中でも宿泊行事への同行に負担を感じる養護教諭は多いです。学校の保健室を空けることになりますが、校内の学年のほうが多いため、管理職やほかの先生の多大な協力が必要です。宿泊行事に派遣看護師を同行させる自治体もありますが、ごく一部のようです。

小さな子どもがいる場合は親族に預けて同行し、授乳などのために宿泊せずに一度自宅に帰り、朝一で宿泊先に戻る場合もあると聞いています。全学年の宿泊行事に同行するため、年に何度も同行があっては家庭と両立ができないと、退職を選ぶ養護教諭も少なくありません」

「1人勤務」で初任者は不安大、休みづらい現実も

こうした事態が起きるのは、養護教諭が原則1校に1人の配置と決まっているからだ。2人が常勤する複数配置は、小学校で児童数851以上、中学校は生徒数801以上、またはいじめ対応など課題のある学校に限られる

大学を卒業してすぐ現場に出る初任の養護教諭は特に、誰にも相談できずに仕事を進めなければならず、その不安は大きいだろう。校内に同じ立場の教員がいないため、どれだけ働いても褒めてもらえなかったり、意見が通りにくいなどマイノリティならではの孤独感もあるはずだ。

「実は、『潜在養護教諭』は多いのです。中高における養護教諭の教員採用試験の倍率は7倍ですから、免許はあるけど諦めてしまった人や、フルタイムが厳しくて退職した元養護教諭や看護師などもいるのに、働き方の選択肢が少ないせいでまったく活用ができていません。

幸い私が勤務していた自治体は独自に、初任者がいる学校に退職した元養護教諭を非常勤で配置していました。最初は学校医への電話1本でも緊張しますし、保護者対応の仕方もわかりません。救急対応や応急手当も、実践となると不安に感じるものです。隣に相談できる先輩がいたことはとてもありがたかったです。理想は3年目くらいまで、このような体制だとよいのですが」(にこさん)