長い人生の中で学校歴が占める割合はごくわずか

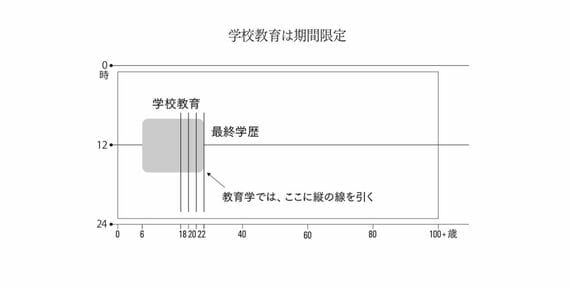

元京都芸術大学副学長の本間正人氏が、まず提示したのが下記の図。人生の中で学校教育の占める割合を表したものです。横軸は年齢。縦軸が時刻を表します。長方形に囲んだ部分は、人の人生の時間を表します。

縦軸の一番上が真夜中の0時、中央がお昼の12時、一番下が真夜中の24時で、学校に通うのは、だいたい8時半から15時くらいとして、色をつけた部分が、小学1年生から4年制大学まで通ったとした時の学校教育が占める時間を表しています。

しかし、実際は土曜日、日曜日、国民の祝日、さらに夏休み、冬休み、春休みがあるので、学校暦は、1年を52週でなく、35週で計算します。つまり、この箱の中は、かなりの隙間が空いています。

大学まで行ったとして22年間ですが、こうして図にしてみると、人の一生の中で、学校で過ごす時間は思いのほか少ないと感じるのではないでしょうか。

そして、縦に引かれた線は中学〜大学の卒業年を表しており、これが最終学歴として、その人の履歴書やプロフィールにも書かれます。「全体の中のごく一部である22歳までに受けてきた教育だけが、過剰に注目されてきていた」と本間氏は話す。

最終学歴=学び終わりではない「最新学習歴」の更新が重要

しかし、今この短い期間に習得したことだけで、その先の長い人生を乗り切っていけるほど、社会は単純ではありません。

本間氏は、「もちろん、最終学歴は、文部科学省の学習指導要領に定められた所定の課程を経て、身に付けるべき知識、技能を修得したということの証明となり重要だが、『最終学歴』という言葉には、大きな違和感を覚える」と言い、人生100年で考えたとき、こんなにも早い時点で学ぶのを終わるというのは早すぎる。人生の中に「学び終わり」があってよいのか?と疑問を投げかけます。

そして、「最終学歴より最新学習歴の更新が大切」だと訴えます。

最近、リカレント教育やリスキリングが注目を集めています。学校を卒業してからも、スキルを取得していくことは、キャリアを重ねていくうえでも重要ですし、定年後の人生を豊かに生きるために学び直しをする人も増えています。でも、学習は、それだけではないと本間氏は言います。

京都芸術大学客員教授

「教育学」を超える「学習学」の提唱者であり、「楽しくて、即、役に立つ」参加型研修の講師としてアクティブ・ラーニングを30年以上実践。誰もが最新学習歴を更新し続ける「学習する地球社会(Learning Planet 2050)のビジョン」を創ることをライフワークとしている。また教員、研修講師、コンサルタントなどを対象に学習学に基づく、楽しく学ぶプログラムの進行役「ライブ・エデュテイナー」養成講座も行っている

(写真:本人提供)

「最初に示した図のように小さな箱にすぎない学校教育を終えた後にも学び続けることが大切だということ、すなわち、『最新学習歴の更新』の重要性を広めること、それが『人生100年学習時代』を通じて私が訴えたいことです。人生100年時代、誰もが学び続けるのが自然であると感じられるような、『100年学習人生』が普通になってほしいと、心から願っています」(本間氏)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら