あまり知られていないが、公務員でも、裁判官や検察官も残業代は支給されない法制度となっている。裁判官や裁量労働制で働く大学教員ほど、小中学校等の先生が自律性や自由度のある仕事であるとは考えにくいが。

つまり、教員は、緊急性のある場合など一部を除いて原則、時間外業務は課されないし、過度な業務が負荷されないよう、守られないといけないという「労働者」としての側面がある一方で、具体的な業務の進め方やあり方を自律的に判断しながら創意工夫、改善していく「専門職」という側面もある。

二者択一ではないが、「労働者」の側面をより重視するなら、給特法廃止論へ傾くし、「専門職」の側面をより重視するなら給特法維持ないし、別途専門職としてふさわしい制度を創設・導入すべし、という論になろう。

【論点④】36協定が歯止め措置として有効に機能するか

次に、給特法廃止論の3つ目の論拠については、紙幅の関係上、簡単に触れておきたい。36協定を労使で締結して、例えば、プール管理や会計事務は教員の業務ではないことなどを合意できるとよいだろう。

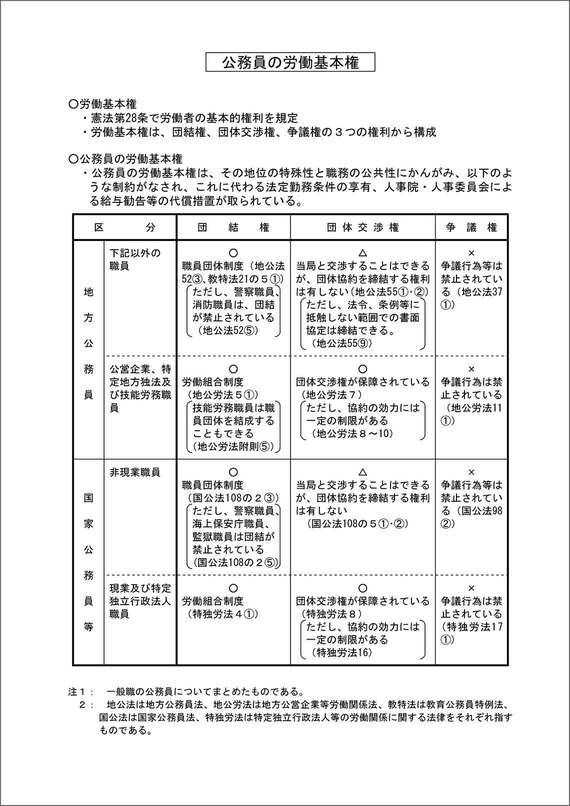

一方で、日本の公務員(地方公務員も国家公務員も)は労働基本権が大きく制約されてきた歴史がある。海外では公立学校の教員はストも辞さず、使用者と交渉する場合もあるのとは、大きな違いだ。

給特法廃止により、労働基本権を取り戻すべきという考え方もできようが、36協定を結ぶようになったとしても、どこまでうまく機能するかはわからない。国立附属学校や私立学校で労使コミュニケーションによる歯止めがどこまで機能しているかどうか、分析する必要があると思う。

【論点⑤】教員間の公平性の観点から適切か

最後に、給特法を廃止した場合のもう1つの懸念点を述べる。

業務の見直しや働き方改革に熱心な学校の教員、あるいは育児、介護、病気等によって長く働けない教員にとっては、残業代はゼロないし少ないので、実質的に給与ダウンになる(さらに退職金等にも影響)。

そうした制約が少ない教員は長く勤務してそれなりの残業代をもらえるとなると、教員間あるいは学校間で不公平感が高まる可能性が高い。給与ダウンする教員のモチベーションダウンなどのマイナス影響も心配される。

一方、教職調整額が増加すれば、すべての教員にとってベースアップとなる(若手など給与が低い人ほど恩恵は小さいが)。

「短い時間でもパフォーマンスの高い教員には人事評価で認めて、勤勉手当(賞与)や昇格に反映していけば、そう不公平感は大きくはならない」との反論もある。

だが、教員のパフォーマンスがよいかどうかを評価するのは簡単なことではないし(子どもの学力テストの伸びなど特定の指標のみで評価するのは妥当ではないだろう)、個々の教室で行われていることが多い教員の業務について、校長や教頭が詳しく観察するのも限界がある。通常の民間企業や他の公務以上に、教員の人事評価は難しさが伴う。

以上、給特法の問題点や廃止論の主な理由を確認しながら、どう考えたらよいか、検討が必要な論点を5つに分けて紹介した。「なんかややこしいな」と思われた読者もいるかもしれないが、何をより重視するのか、どのような制度がよりマシと言えそうか、簡単な話ではない。

「定額働かせ放題」などとキャッチーなネーミングで給特法の問題をセンセーショナルに述べる論者や報道も多い。労働の対価を払うべきだというのは当然のことであるものの、「残業代がないなんて、あり得ない、全然ダメ」と単純に言い切れない側面もあり、難題なのだ。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)

関連記事

教員は「定額働かせ放題」への誤解が生む損失、給特法見直しに必要な視点

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら