「逆差別」の声もある中、大学理工系学部の「女子枠」入試が急増している必然 女性のSTEM分野進出は日本経済にとっても重要

なぜ大学入試で「女子枠」が急増しているのか?

公益財団法人山田進太郎D&I財団は、2024年1月から2月にかけて、理工系学部で「女子枠入試」を導入している40大学を対象にアンケート調査を実施し、国公私立24大学から回答を得た。調査内容は、「女子枠」導入の目的や導入時期、応募状況、期待された効果と実現度など幅広い項目にわたり、一部の大学には聞き取り調査も行った。

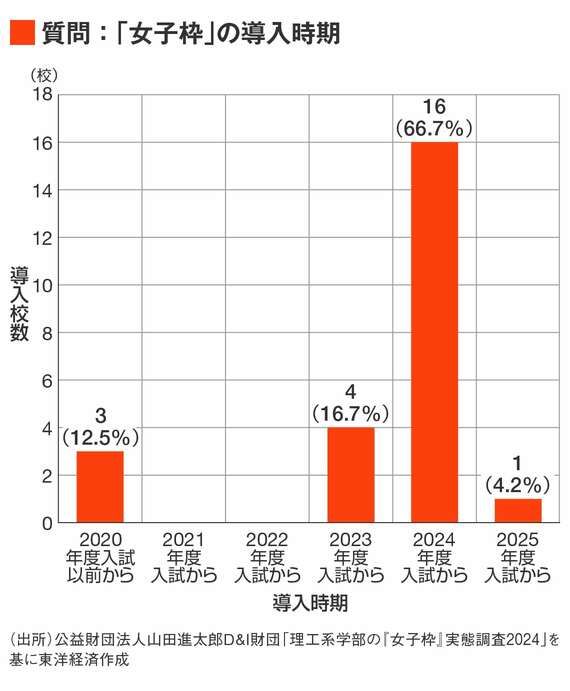

今回の調査結果から何が明らかになったのだろうか。まず「女子枠」の導入時期については、24大学のうち、2020年度以前の導入は、兵庫県立大学、芝浦工業大学、大同大学の3校(12.5%)だったが、2023年度以降の導入は21校(87.5%)と急激に増えた。

この背景について、同財団の大洲早生李氏は次のように語る。

「2023年度以降に導入が増えた理由としては、2022年6月の文科省通知『令和5年度大学入学者選抜実施要項』において、『多様な背景を持った者を対象とする選抜』が奨励され、そこに『理工系分野における女子』への言及があったことが大きいと思われます」

応募状況については19大学中、12校が定員と同数、あるいは上回ったと回答(非公開の5大学を除く)しており、中には一般枠への志願者が増えた大学もあるという。定員を下回った7大学は、すべて2024年度入試からの導入となっている。

「2023年度以前から導入していた大学では女子学生比率が10~30%上がっていますので、周知の度合いが定員に影響していると考えられます。例えば、2023年度入試の学校推薦型選抜から女子枠を導入した名古屋大学は、女子の志願者を2倍以上増やしましたが、工学部の現役女子学生が母校を訪問して女子枠をPRするなど工夫が見られます。こうした広報の充足により、定員の問題は解決されると思います」

女子枠導入の目的(複数回答)としては、学部の多様性と活性化(87.5%)、優秀な女子学生の獲得(83.3%)、学部のジェンダーバランス改善(79.2%)が多くを占めたが、その背景には、産業界や自治体からの要請もある。

「産業界では今、イノベーション創出のために理工系の女性を採用したいけれど人材がいないという危機感があります。例えば製造業が多い東海圏では、女性の多くが首都圏に流出しているため、地域の企業や自治体から協力を求められている大学もあるのだと思います。一方で、グローバルで選ばれる大学を目指して女子枠を導入している大学もあります」

入学後の成績も良好、回答大学すべてが継続表明

顕著な成果を出しているのは、やはり2020年度入試以前から女子枠を導入した大学だ。例えば兵庫県立大学工学部では、2016年度入試の導入時に10%だった女子学生比率が15%となり、卒業後も約半数の女子学生が大学院に進学するなど、意欲的な女子学生の確保ができるようになったという。

公益財団法人山田進太郎D&I財団 広報・マーケティング・調査・政策提言 責任者

慶応義塾大学卒業後、日立製作所入社。IT営業、宣伝/広報部門を経て2008年、双子妊娠でやむなく退社。2011年海外マーケティングを支援するグローバルステージを設立。2013年、非営利団体日本ワーキングママ協会(現、日本ウィメンリーダー協会)を創設。2016年よりコメ兵社外取締役として女性管理職の活躍を推進。2019年にアメリカへ移住し、中学校から大学を対象としたグローバルSTEAM探究教材「InterEd」をアメリカで開発、国内外へ展開。2022年より現職。STEM分野のジェンダーギャップ解消と次世代女性人材の育成に尽力。4児の母、アメリカ在住

(写真:本人提供)