「子どもの体力低下」数値に一喜一憂するより、重視すべき「身体不活動」 コロナ禍で貴重な継続データが途絶える恐れも

「ボール投げ」のスコア低下は野球少年の減少が原因?

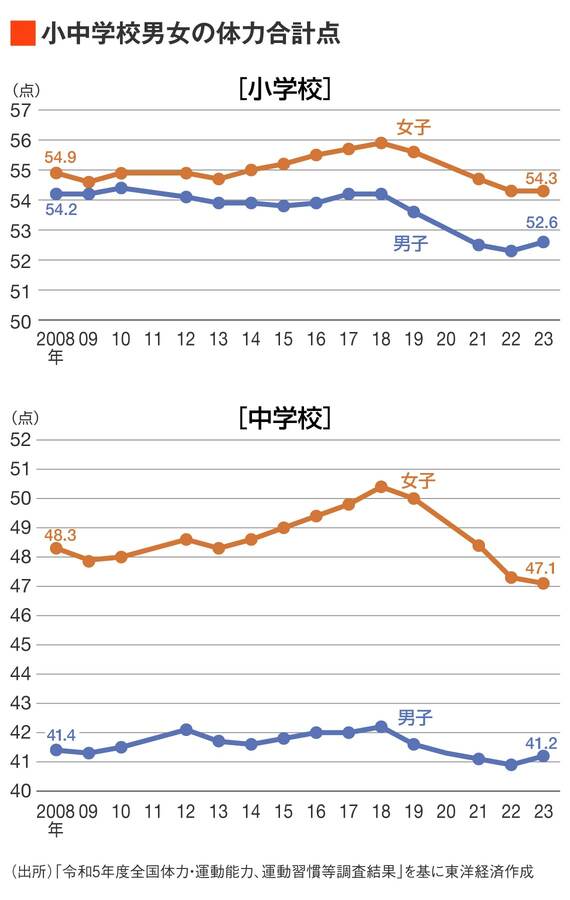

まずはスポーツ庁による「令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」の図を見てみよう。体力合計点はコロナ禍で大きく下降しているが、特筆すべきは、その前の2018年度時点で、すでに明らかな低下がみられる点だ。

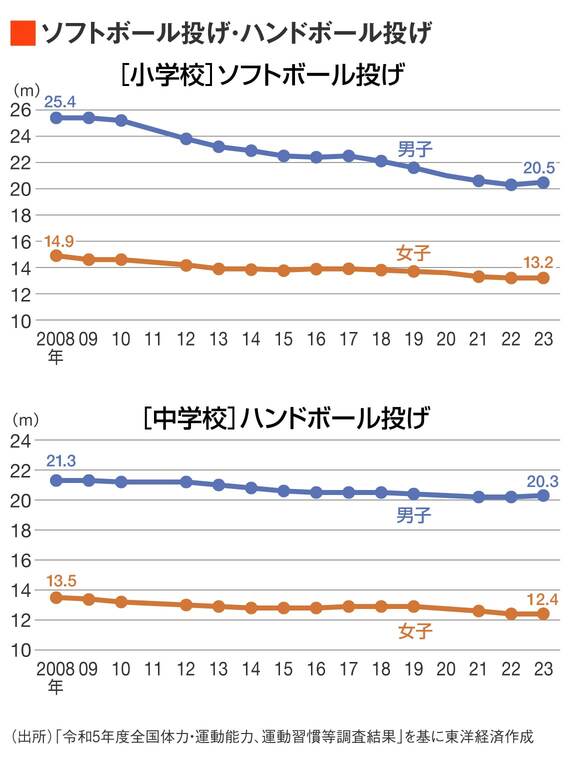

2017年に部活動についてのガイドラインが出されたことも影響しているかもしれないが、これでは小学生も同様に低下していることは説明できない。また「ソフトボール/ハンドボール投げ」のグラフを見ると、数値はじわじわと下がり続けており、とくに小学生男子では顕著だ。

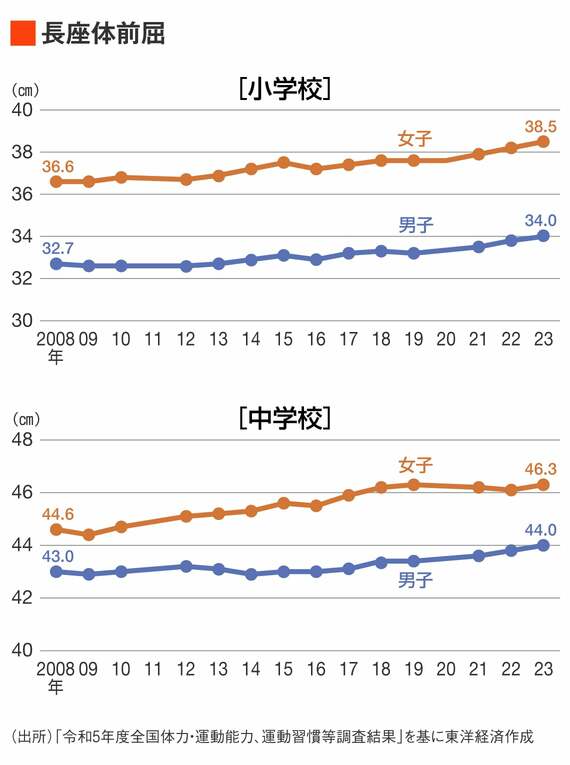

だが、一方で柔軟性を測る長座体前屈の結果のみを取り出してみれば、こちらは小中学校男女問わず、ゆっくりながらほぼ上昇を続けているという好結果だ。

つまり、新体力テストの合計点を見るだけでは、子どもの体力の実態はつかみにくいということだ。表面的なデータが注目されがちな現状を改善すべく活動しているのが、東京家政学院大学教授の田中千晶氏だ。注目すべきは運動だけでなく「日常生活全般での身体を動かす習慣」だとして、国際的な体力の捉え方を踏まえた研究と発信を行っている。

(写真:本人提供)

「新体力テストで測っているのは純粋な体力というよりも、現代の子どもの『その時点でのパフォーマンス』、つまり運動のできばえです。これまでどんな行動をしてきたか、それによって身体の動かし方がわかっているかということが表れているのです。ボール投げは確かに、過去と比べると差が大きくなりつつありますね。

しかしこれは、過去にはスポーツ少年団や部活動で野球に親しんだり、ボール遊びをしたりする子どもが今よりも多かったことが関係しているでしょう。日常的にそれらの動きを繰り返すことによって、体力も向上したでしょうが、それ以上に投動作のやり方がわかっている子どもが多かったのです。

重要なのは高い数値を出すことではなく、身体を動かす習慣が身に付いているか、アクティブなライフスタイルを送れる身体を持つことができるかどうか。それがやがて、大人になっても元気に動ける好循環を生むのです」

田中氏が代表を務める団体「アクティブヘルシーキッズジャパン(Active Healthy Kids Japan)」では、子どもや青少年の「身体活動」に着目し、グローバルな視点での現状評価や啓発活動に取り組んでいる。身体活動とは人が体を動かすことを指し、「運動」と「生活活動」の2つで構成されている。健診や人間ドックで説明されたことがある人もいるだろう。